【取材にご協力いただいた方】

DIC株式会社

ディスプレイマテリアル製品本部 長島 豊様

R&D統括本部 R&D技術戦略グループ 堀米 操様

経営企画部 インテリジェンス室 尾崎 悠介様

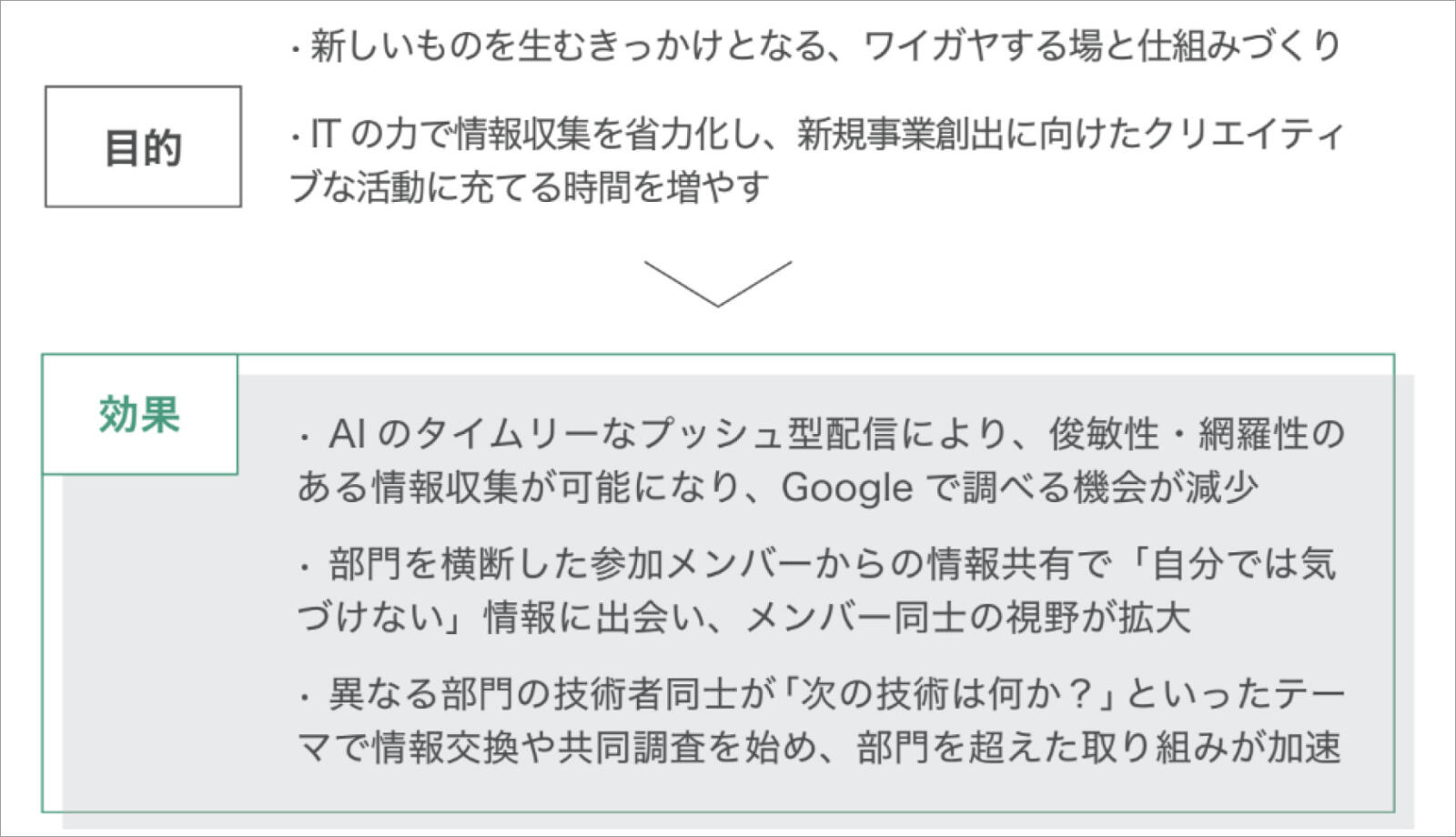

印刷インキや有機顔料、PPSコンパウンドなど、多様な分野で世界トップシェアを誇る化学メーカー・DIC株式会社。経営ビジョン「彩りと快適を提供し、人と地球の未来をより良いものに– Color & Comfort –」の実現に向け、既存事業のみならず、社会課題や社会変革に対応する新規事業の創出に取り組まれています。

今回は、新規事業創出に向けたAnewsのご活用について、ディスプレイマテリアル製品本部の長島様、R&D統括本部の堀米様、経営企画部の尾崎様にお話を伺いました。

情報収集・共有の取り組みを部門を超えて展開すべく、ツールの活用へ

──DIC様の目指すビジョンと、それを目指された背景について教えてください。

尾崎:昨今、気候変動の深刻化や新型コロナウイルスの感染拡大などを契機として、社会や企業、人々の暮らしのあり方が急速に “ニューノーマル” へと移行しています。

このパラダイムシフトをふまえ、企業としては「社会やお客様と関わる中で、どのような価値を提供し、いかに社会をよくしていくか」といった社会的価値の追求と、それを経済的価値と両立させることが重要になっています。

こうした考えに立ち、私たちDICは長期経営計画「DIC Vision 2030」を策定しました。“社会の持続的繁栄に貢献する事業ポートフォリオを構築”、“地球環境と社会のサステナビリティ実現への貢献” という新たなテーマに取り組むとともに、これまでの枠組みにとらわれない新規事業創出にも挑戦しています。

堀米:社会的価値を追及するには課題とそれに対するソリューションを考えていく必要があります。これまではどうやって競合に勝つかを考えてきましたが、今後はどの領域を調べるのか、何を調べるか、なぜそれを調べるのかから考えなくてはいけません。

尾崎:こういった方針は、トップダウンで浸透させていくだけでは不十分で、ボトムアップな活動と融合させていく必要があると考えています。Anewsはボトムアップの活動の一つになると期待しています。

──Anewsを導入する前の課題感や、導入に至った背景について教えてください。

長島:“経営に資する情報収集・共有” にフォーカスが当たる中、社内の状況を俯瞰してみると、製造は製造内で、営業は営業内で、技術は技術内で、と取り組みが部門内に閉じているなと感じていました。このままでは、競合や顧客のスピード感に追いついていけないのではないか。特に、既存製品の拡販ばかりで新製品開発の声が久しいことに課題を感じていました。各部門が自身の担当テーマについて、一生懸命調べて考えていても、これでは点と点が繋がらず、新しいものも生まれないだろう、ワイガヤして欲しいと考えていました。

堀米:新しいものを生むきっかけの一つになり得るのが、みんなでの何気ない対話 = ワイガヤだと思うのです。さまざまな思いや考えを持つ人が集まって話すことで、考えが整理できたり、新しい取り組みのタネが見つかったり、思いもしなかった新しい気づきが得られたり……コロナ禍においてそんなワイガヤが途絶えたことに危機感がありましたね。

長島:ワイガヤのきっかけになることはないだろうか。そう考えて、個人的にさまざまなソースから情報を集めて関係部署へ発信する取り組みを1年ほど行ってみたのですが、やはり人の手で行うには非常に労力と時間がかかりますし、孤独な作業は辛いものでした。

ITの力を活用して省力化を図り、空いた時間をクリエイティブな部分に使いたい、孤独を感じず「頑張ろう」とみんなで集まり支え合える “宿木” のような場所が欲しい、という思いでツールの活用を検討するようになりました。

Anews活用で得られた、“知らなかった” 情報と “自分も発信していいんだ” と思える居場所

──実際にAnewsを使ってみていかがでしょうか?

長島:興味を持って取り組んでくれそうなメンバーに声をかけ、2021年12月から4ヶ月間にわたってAnewsのトライアルを行いました。

実際に使ってみて特に魅力に感じたのは、AIが私たちの興味関心を食べて学習し、プッシュ型でタイムリーに記事を配信してくれる、その「俊敏性」に魅力を一番感じました。自力で情報収集をしようとすると、どうしても自分が知っている範囲でしか調べられません。Anewsは使えば使うほどAIがどんどん頼れる存在になっていき、気がつけばGoogleで調べものをする機会が減っていたように感じます。また、直感的でシンプルなUIも魅力的だと感じました。誰もが使いやすいということは、こういったツールでは非常に重要だと思います。このような好感触が得られたトライアルを経て、私の「やりたい」という思いが上長に伝わりAnewsの導入に至りました。

堀米:私の所属するR&D技術戦略グループでは調査が一つのミッションでもあるので、これまでも多様なツールを活用して情報収集を行ってきましたが、Anewsの網羅性の高さには驚かされました。まず情報の母数が非常に多いですし、登録しておいた自分の興味分野に合わせて配信される情報も「こんな情報まで引っ張ってきてくれるのか」と思えるものでした。Anewsの価値は「広い・速い」の部分。これはやっぱり武器になっていると思います。

長島:途中から実装された論文配信機能も、技術系の話題を常に追えている訳ではない私にとっては驚きでした。ニュースだけでなく論文も配信してもらえることで、何か新しい取り組みのタネになりそうなテーマに気がつけるのではと期待しています。

──Anewsを導入したことで、どのような変化が生まれていますか?

長島:いろいろな情報もそうですし、部門もそうですが、壁を立てるべきではないと思っています。会ったことも話したこともない部署のメンバーが、気兼ねなく集まれる開かれた場所であってほしいという思いから、Anewsは部門ごとに分けることなく活用を推進しています。

尾崎:その方が単純に楽しいですからね。特に堀米が積極的にマークやコメントをしてくれているので、見ていると私の専門外の領域の情報がポンと上がってくるんです。そうして「自分ではキャッチできなかったな」と思える情報に出会えるという意味で、部門ごとに閉ざすことなく広く共有することの意味を感じています。

堀米:もちろん私自身の参考として調べたり読んだりしたものをマークしていますが、それは単に自分のためだけにやっていることではありません。情報は共有するからこそ価値があります。秘匿していることそのものが悪であると思っています。私の担当するテーマに関わる開発部隊のみなさんや、それに関係する事業の仲間にも見て、気づいてほしい。視野を狭めずにいてほしいという想いでアクションをとっています。

また、情報を共有する際には、自分の判断はあまり書かないようにしています。あくまでも事実を伝えて、受け手側で解釈して欲しいと考えています。こういった活動のおかげかわからないですが、一例を挙げると「印刷インキの次の技術は何か」といったテーマで異なる部門の技術者同士が情報交換や共同での調査を始めるようになりました。こういった動きが出てきたのも、Anewsの活用の賜物かなと思います。

長島:異なる部門同士でも、掲げるテーマが重なる部分もありますからね。堀米のようなメンバーが人としての “ハブ” になり、知見が広がればいいなと思います。

また、積極的に発信してくれているメンバーの姿勢を見て「自分も発信していいんだ」「何を発信しても否定されないんだ」とハードルが少しずつ下がり、発信側に回る社員も増えてきたのかなと思います。現段階で20を超える部門から集まった100名ほどの仲間が、各自のスタイルでマークやコメントをしています。Anewsの空間には職位がない状態になっている、心理的安全性の高い居場所になってきたという感覚です。

DIC社全体にAnews活用の輪を広げ、新たなものを生み出すきっかけに

──今後のAnewsの活用に向けた方向性について教えてください。

堀米:ここまでは興味を示してくれそうな社員への声がけや口コミを中心にゆっくりと輪を広げてきましたが、利用者が増えるほどカバーできる範囲も広がり、その分気づきを得る人も多くなるはずです。今後はより積極的に仲間を増やしていきたいですね。

尾崎:まだまだポテンシャルユーザーは社内に眠っていると思うので、みんなで協力しながらリーチしていきたいところです。例えば現在は活用領域が事業・技術開発に寄っていますが、経営としての視点から気になるトピックもカバーしていけば、コーポレートサイドにまで輪を広げていけるのかなと思っています。

そうして着実に仲間を増やした次のステップとして、情報感度の高いメンバーどうしで影響を与え合い、社内全体の“インテリジェンスリテラシー”を高めること、収集・共有した情報をDICなりに咀嚼して “経営に資するインサイト”へと昇華させる仕組みを整えることにも挑戦していきたいですね。

長島:情報共有の輪を広げ、部署の垣根を取り払ったコミュニケーションが少しずつできてきていますから、私としては今後もう一歩先に進みたいです。全社の中でも最低3割くらい、1,000人ぐらいのところを目指して広げていきたいですよね。その内のほとんどが見ているだけの人でもいい。それでもその中の一部の人がコアに発信をしていく場として、悩んでいる人たちが集まってきて、更なる「ワイガヤ」が生まれるようになればいいなと考えています。

※記事内容および、ご所属等は取材当時のものです。