日本や世界の半導体メーカー・会社・企業【分野別で紹介】

製造業

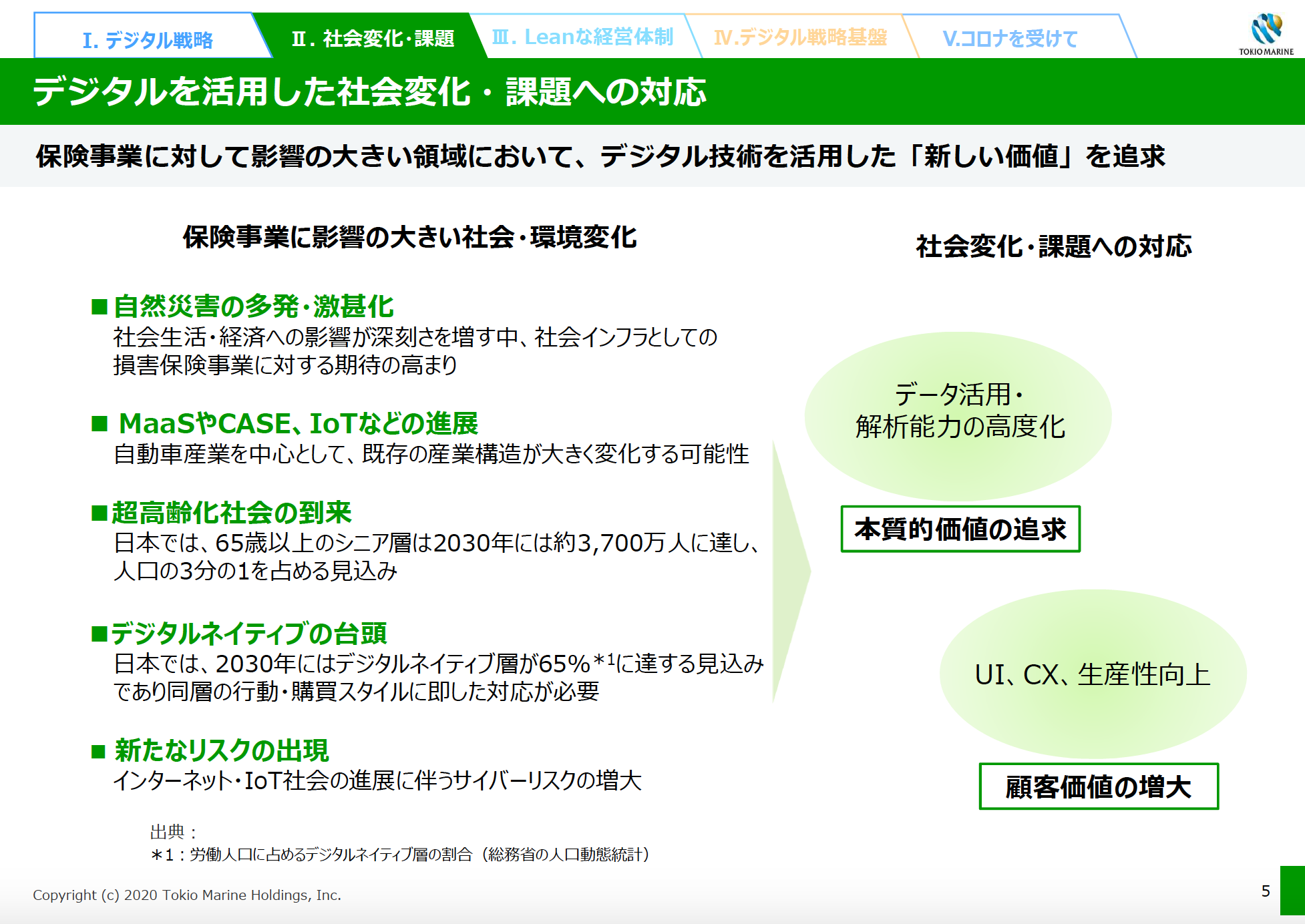

インシュアテック(InsurTech)の脅威が日に日に大きくなる保険業界。その中で、あえて本業のデジタルトランスフォーメション(以下、DX)という困難な道に真正面から取り組み、数々の変革を成し遂げている東京海上ホールディングスグループ。当社のデジタル変革を推進されている楠谷氏にその実情を聞いた。

※当記事は2020年9月9日に開催したオンラインセミナーの内容をもとに作成しています。

将来を見据えた事業環境の変化を調査する中で、デジタルをいかに活用していくかで大きな差がつきそうだと考え、世界中の保険会社をベンチマークし始めていた2016年。調査を進めていくと、2014年ごろからヨーロッパではデジタルを活用したInsurTechが静かに進み始めていたという。そしてシリコンバレーに渡り、現地での調査を行ったところ、2年どころかそれ以上の開きがあることに気づき、大きな出遅れ感と危機感からプロジェクトが始まったそうだ。

ではなぜ東京海上では、飛び地や周辺事業でのDXからお試し的に始めるのではなく、コア事業である保険業のDXに取り組むことに決めたのだろうか。

楠谷氏によると「小さな取り組みも大きな取り組みも大変さは変わらない。むしろ10倍の規模でも大変さは3倍程度。であれば、効果の大きいところ、会社として解決できることではなく、解決すべきことに取り組むべきと決めた。」という。

それもあり、同社内では、「実装」という言葉が日々飛び交っているそうだ。

では、東京海上ではどのような組織体制でDXを推進しているのだろうか。

WiL 小松原氏によると、一般的には2つのパターンがよく見られるが、東京海上はそのどちらでもなく、ユニークな取り組み方だという。

参考)一般的なイノベーションに取り組む組織体制

1. 出島形式

本業から隔離し、飛び地のテーマで新規事業に取り組む。

メリット:事業部門との軋轢を避け、独自の評価軸で実行できる。

2. 社長室がリードし、各事業部門がそれぞれに取り組む

本業を優先しがちで、なかなか改革が進まないが、うまくいくと効果は大きい。

なぜなら、東京海上ホールディングスではデジタルイノベーション部を新設したが、取り組みは本業の変革という点だ。本来であれば、事業部門が取り組むべきことであるため、事業部門を説得し、巻き込んでいく必要性がある。一方でスタートアップのような異なるカルチャーを持つ人たちとの付き合いも必要になるという異なったスキルが要求される。

その中で、既存の事業部門の関係者に対しては、どのように価値を提供していったのだろうか。

楠谷氏によると、活動初期は、シリコンバレーから持ち込むものに対して、初めて見るもの得体の知れないものというような怖さや英語であることへの拒否感などが見受けられたという。また、自前主義、NIH症候群(Not Invented Here Syndrome)のような、自分たちが見つけてきたものとの比較から、なかなか採用されないということも起きていたという。

だが、活動を続けていく中で、徐々に経営層などのトップレイヤーの意識が変わっていったことが、事業部門側にも波及していき、変化が見られるようになり、会社全体として、このままではまずい、という意識改革につながっていったという。

ここまでに1年ほどかかりはしたが、そこからの動きは早かったそうだ。

シリコンバレーから情報を渡す際の工夫としては、事前に事業部門のトップと今探している分野、欲しい情報について握っておき、かつ常に最新の状態を保てるよう定期的なコミュニケーションを欠かさないことだという。

仮に求めていた情報を渡したにもかかわらず、スルーされてしまった場合にも、指摘できる関係性を築いておくことも大切なポイントだ。また情報をただ渡すのではなく、ユースケースに落とし込んで、導入期間まで示すことでより具体性が上がり、一歩目を踏み出しやすくするひと手間を惜しまないことも成功の秘訣とのことだ。

もうひとつ取り組みとしてユニークな点に、海外のデジタルディスラプターを自社の市場を破壊する脅威として対立するのではなく、業務提携することで、そのテクノロジーを取り込んでいる点だ。

デジタルディスラプターたる彼らは既存保険業のウィークポイントを徹底的に調べあげ、デジタルテクノロジーを活用することで、より快適な顧客体験を提供している。そのまま日本に持ち込まれると、海外と同じく市場を破壊する脅威となってしまうところを、創業者の懐に入り込み働きかけていくことで、日本ではアライアンスを締結し、協業していく形を作り上げることに成功している(例:米メトロマイル社への出資および業務提携)。

仮に自社で個別のテクノロジー(AIやブロックチェーンなど)を保険業務に適用するプロジェクトを立ち上げたとしても、実働するレベルまでたどり着くかどうかは、やってみないとわからず、またどれくらいの期間がかかるかも不透明だ。

だが、このような業務提携を進めることで、アメリカですでに立証されているプロセスをローカライズして実装するため、再現性を担保しつつ、高い効果が得られているという。この成功により、会社としての観点が広がり、デジタルディスラプターの捉え方を変え、アライアンス先としてウォッチしているという。

今ではその取り組みはさらに進化し、メトロマイル社のみならず、海外の複数のインシュアテック企業のテクノロジーを組み合わせることで、コア中のコア業務の高度化を実現し、実用フェーズに入っているそうだ。

今後はこのような取り組みをグローバルに展開していく構想を立てているという。奇しくも新型コロナウイルスの影響から、その取り組みは加速しているそうだ。

保険業務には、必ずオフラインでの接点が生まれる瞬間がある。すべてをデジタルで置き換えることを目指すのではなく、オンラインとオフラインの絶妙なバランスを見つけ出し、顧客体験をより良いものに変革していくことに取り組んでいくとのことだ。

また保険を媒介に多種多様なデータが集まってくる。このデータをいかに活用し、お客様のベネフィットを生み出していくのか、ひいては社会にいかに還元していくのか、といった取り組みも行っていくそうだ。

最後に、楠谷氏からDXを推進するうえで大切にしていることを聞いた。

『熱と明るさ!』

DXの取り組みは、うまくいくかどうかやってみないとわからない。また大きくハンドルを切る決断をした際には、社内の賛同をなかなか得られないことも多い。勝率の小さな仕事であることを認識し、そのうえでリーダーが明るさをもって取り組むことで、組織としてチャレンジしつづける環境を生み出していく。

現場の第一線で働くたちを巻き込んでいくためにも、DX部署から発する、「絶えることのない熱」が必要だと考えているとのことだ。

新型コロナウイルスの影響から、デジタルトランスフォーメーションの波が数年前倒しになったと言われている昨今。どこから手をつけるか悩まれている方も多いのではないだろうか。

あえて本業のコア業務に真正面から取り組む東京海上HDの事例から多くの気づきが得られたのではないだろうか。

デジタルを活用した変革を進めるためにも、人と人とのつながりを今まで以上に意識して取り組むことで成功への道筋が見えてくるのではないだろうか。