日本や世界の半導体メーカー・会社・企業【分野別で紹介】

製造業

SDGsの思想が広く普及しつつある昨今、多くのメーカーは環境貢献アピールの一環として、GHG(温室効果ガス)の排出量削減を目指している。しかし削減を目指すには、現時点でのGHGの排出量を正確に把握する必要があり、その点で苦戦している企業も少なくない。

そこで有用な手段となるのが、GHG排出量の測定範囲を3段階に分けたScope(スコープ)という概念である。本記事では、Scopeのメリットや各段階の定義について解説する。

Scope 1, 2, 3の管理をDXで効率化!

競争力を高める製造業DXのポイント

資料(無料)を見てみる

目次

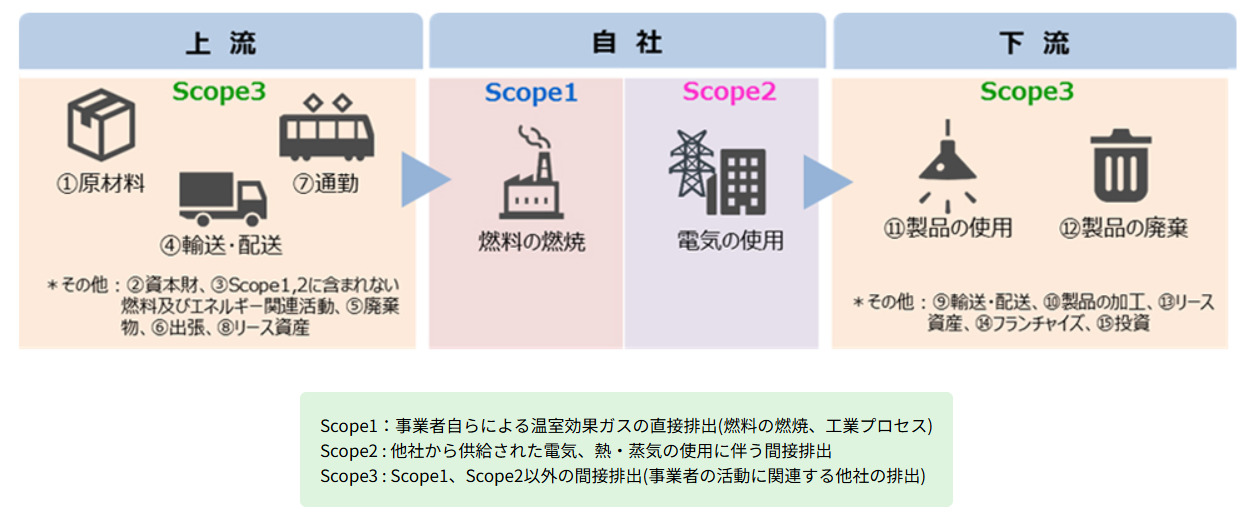

モノの製造・流通から使用・廃棄までの全プロセスにおいて、メーカーが直接的あるいは間接的に排出するGHGのことをサプライチェーン排出量という。

このサプライチェーン排出量を、自社との関連度によって分類したのがScopeであり、大まかな区分けは以下の通りである。

持続可能な社会実現のためには、Scope2やScope3のような、企業が直接関与していないGHG排出を含めた環境対策が求められる。

Scope 1, 2, 3の管理をDXで効率化!

競争力を高める製造業DXのポイント

資料(無料)を見てみる

Scopeを算定することで、環境対策やその成果のアピールが行いやすくなる。

Scope 1, 2, 3の管理をDXで効率化!

競争力を高める製造業DXのポイント

資料(無料)を見てみる

Scopeによって、全体のGHG排出量に占める各プロセスの割合を把握すれば、優先的に環境対策を講じるべきポイントを特定できる。

短期的にScope1,2の削減による即効性のある対策を講じ、中長期的なScope3の削減を通じてサプライチェーン全体の環境負荷を低減するなど、Scopeを戦略的に実行することで、GHG削減をより効率的に推進することが可能になる。

また、GHG削減の進捗状況をプロセスごとに観測することで、環境経営指標(環境貢献と経済的価値の両立度合いを定量的に評価するもの)を立てやすくなるのもScopeの大きなメリットである。

Scopeに基づくGHGの削減成果は、後述するGHGプロトコルに関連するさまざまな第三者認証としてアピール可能だ。

また、資材メーカーをはじめとした、環境貢献をアピールしにくい企業にとって、scope2やscope3の間接的指標は大いに役立つだろう。

Scope 1, 2, 3の管理をDXで効率化!

競争力を高める製造業DXのポイント

資料(無料)を見てみる

GHGプロトコルとは、GHGの算定・報告における最も主要な国際基準であり、WRI(世界資源研究所)やWBCSD(持続可能な開発のための世界経済人会議)などさまざまな国際機関が策定に参加している。経済産業省も、2019年3月よりGHGプロトコルを推奨しており、さらには2025年3月末までにScope3の開示を義務化することも予定されている。

ここからは、Scope1 2 3のそれぞれについて解説する。

Scope1に含まれるのは、事業活動そのものが生み出すGHGだ。製造現場においては、化学反応や火気の使用によって生じる二酸化炭素が主な算定対象となる。また、製造に直接関係しない、輸送や保管などのプロセスにおいても、車両や設備が自社所有物の場合はScope1に含まれ、自社施設の空調や給湯機なども同様の扱いとなる。

Scope 1, 2, 3の管理をDXで効率化!

競争力を高める製造業DXのポイント

資料(無料)を見てみる

電気や熱といったエネルギーは、使用すること自体ではGHGを生まないものの、エネルギーの製造過程においてGHGが発生する。GHG排出を伴って生成されたエネルギーを自社の事業に使用する場合に、当該GHGを自社が間接的に排出したものと定義したのがScope2である。

大半の業種において、他社から供給を受けるエネルギーは電力であることが多いため、基本的には他者から購入した電気の発電時のGHG排出=Scope2という認識で問題ない。電力以外の例としては、熱供給業者から購入する蒸気や冷媒などが挙げられる。製造業の場合、こうした熱エネルギーの生産に伴う間接的排出も考慮が必要だ。

一方で、太陽光発電システムや蒸気発生装置など、エネルギーの供給元が自社設備の場合はScope1に分類される。

Scope3とは、サプライチェーン排出量のうち、Scope1にもScope2にも該当しないプロセスにおける間接排出量だ。Scope3に主に該当するのは、自社製品に関連する事業であるものの、その事業自体を他社に一任している活動である。

資源の調達や輸送に関する「上流」、および製品の使用や廃棄に関する「下流」に大別され、上流と下流の中でさらに「雇用者の通勤」や「小売店での販売」など15種類のカテゴリに細分化されている。

製品の出荷や購入先での加工販売、産業廃棄物の処理などがScope3に該当する。また、従業員が通勤や出張に用いた乗り物のGHG排出量も、Scope3における主要カテゴリのひとつだ。そのほか見落としやすい算定対象としては、事業にあたって賃貸・リースを行っているものや、消費者による商品の使用・廃棄などが挙げられる。

自社製品が環境に与える影響について、ステークホルダーへのアピールとなり得ることから、今後Scope3の算定に取り組む企業は続々と増えていくことだろう。

Scope 1, 2, 3の管理をDXで効率化!

競争力を高める製造業DXのポイント

資料(無料)を見てみる

環境問題への関心が世界的に高まり、環境への配慮が企業の業績に影響するようになるなか、Scopeに基づいた環境対策の実践は、今後を見据えるうえで欠かせない取り組みとなりつつある。まずは自社がどのような取り組みを行うべきなのかを把握するためにも、現状がどうなっているのか、自社としてどのようなゴールを目指すべきなのかを考えてみてはいかがだろうか。