日本や世界の半導体メーカー・会社・企業【分野別で紹介】

製造業

製造から利用に至るまでCO2が排出されない再生可能エネルギーとして、世界から注目が集まりつつある「グリーン水素」。日本でも、2014年には「国の第4次エネルギー基本計画」で水素の可能性に着目しており、さらには125ヵ国と1地域が2050年までにカーボンニュートラルを実現することを表明したことで、グリーン水素市場は世界的に大きく伸長している。

本記事では、グリーン水素と従来の水素の違い、グリーン水素の可能性やメリット、課題について解説する。

ほかの次世代エネルギーの種類と特徴をまとめてチェック!

▶️解説資料(無料)を見てみる

目次

グリーン水素とは、風力や太陽光などの再生可能エネルギーを使って水を電気分解し生産されるため、製造から利用に至るまで二酸化炭素を一切排出しない環境に優しい水素だ。従来から主流だった、石炭や天然ガスといった化石燃料を改質し製造するか、製鉄所や化学プラントなどから副次的に発生する水素を回収・精製するCO2が排出されてしまう製造方法と大きく異なる。

エネルギー貯蔵、運輸、製造プロセス、燃料電池車(FCEV)など、さまざまな分野での活用が期待されており、クリーンエネルギー転換の重要なカーボンニュートラル社会の新しい製造方法として世界的に注目が集まっている。

ほかの次世代エネルギーの種類と特徴をまとめてチェック!

▶️解説資料(無料)を見てみる

グリーン水素は、再エネ分野を筆頭に製造プラント、運輸の代替燃料(バス・自動車・船舶)など、用途は幅広い。たとえば、製鉄工場では炭素のかわりにグリーン水素を使用することで鉄鉱石を還元する「水素還元製鉄」という製鉄方法が開発されている。このように、CO2の排出量を削減して製造された鉄は「グリーンスチール」や「グリーン鋼材」と呼ばれる。

グリーン水素が注目されているのは、やはり世界標準とされる環境負荷低減の取り組みや脱炭素社会の実現に向けた動きが大きな理由の1つといえるだろう。

日頃から、我々がエネルギーとして利用している天然ガス、石油、石炭には限界年数があることをご存知だろうか。2010年時点で、採掘可能量は石油で46年、石炭で118年、ウランで106年、天然ガスで59年といわれている。

2024年現在、世界人口は82億人に到達した。2010年と比較するとその差は10億人以上であり、このまま地球規模で人口が増加し続ければ、間違いなく化石燃料から得られるエネルギーは枯渇するだろう。

先に述べたように、水素は製造方法いかんでCO2の排出量を抑制できるだけでなく、水力や風力や太陽光といった再生可能エネルギーを原料に製造できるため、枯渇の心配がない。そのため、各国がこぞって水素エネルギーの活用を国家戦略に取り入れているのだ。

ほかの次世代エネルギーの種類と特徴をまとめてチェック!

▶️解説資料(無料)を見てみる

グリーン水素の製造や活用には、大きく下記の3つのメリットが挙げられる。

まず挙げられるメリットは、前述したとおりCO2の排出がされないことだ。さらに、基本的に化石燃料ではなく、風力、太陽光といった再生可能エネルギーを使用して製造するため、環境負荷の低減も期待できる。

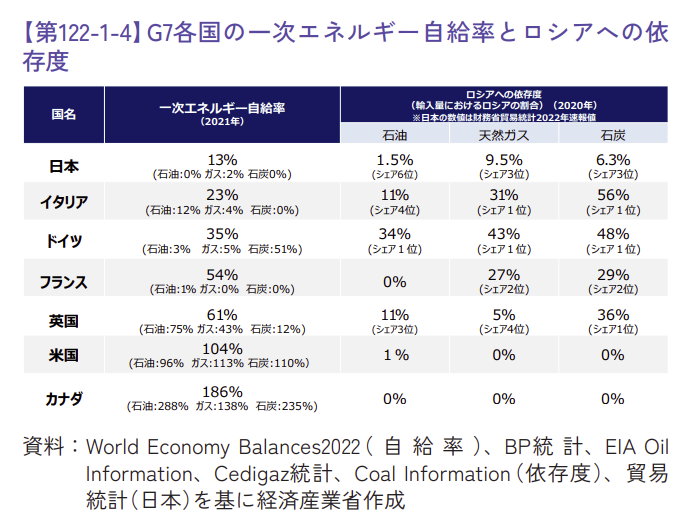

日本は化石燃料を海外からの輸入に頼っている。エネルギー白書2023によれば、2022年度の日本の一次エネルギー自給率は13%で、フランスの54%やドイツの35%と比べても、他国に依存していることがみて取れる。さらに、現在は各地で紛争が勃発しており、世界情勢は不安定化しており、いかにエネルギーを自前で生産できるかが今後のカギになるといえるだろう。

再生可能エネルギーは、気象状況によって余剰に発電してしまう課題があるが、この余剰電力を水素製造に活用することができる。

また、水素に変換することで、圧縮や液化といった方法で運搬が可能になるため、さまざまな活用の選択肢が広がって電力の安定供給が実現できる。

ほかの次世代エネルギーの種類と特徴をまとめてチェック!

▶️解説資料(無料)を見てみる

グリーン水素は、CO2を排出しないことや電力の安定供給が可能になるなどから非常に注目を集めているが、一方で発電コストが高いことや安全性における懸念などの課題も残されている。

主流の水素燃料であるグレー水素やブルー水素などと比べると発電コストが高く、実用化に乏しいのが現状だ。しかし、製造技術の進歩やプラントの増加とともにコストの問題は解消されていくだろう。

国際エネルギー機関(IEA)の報告書では、2030年頃には1キロあたり1.3〜3.5ドルと、天然ガス由来の水素とほぼ同水準のコストにまで抑えられると予想されている。

グリーン水素は安全性での懸念を孕んでいる。自然発火のリスクは低いとはいえ、あくまで水素は可燃性ガスであり、酸素濃度5%以上、水素濃度4%以上、温度500度以上といった条件を満たすと燃焼・爆発の恐れがある。

過去に爆発事故が起こったケースもあることから、インフラ整備などに相応のコストをかける必要が出てくるだろう。今後のグリーン水素および水素エネルギー普及に向けては、製造から利用までのサプライチェーンの最適化とともに、最大限に安全性を向上することが急務といえる。

ほかの次世代エネルギーの種類と特徴をまとめてチェック!

▶️解説資料(無料)を見てみる

ここでは、改めてグリーン水素と他の水素の違いについて解説したい。

現在、最も主流なのがグレー水素だ。グレー水素は、石油や天然ガスなどの化石燃料を燃焼させて作られる水素である。2020年時点で、水素の生産量のうちグレー水素を占める割合は95%である。しかしながら、分解する際にCO2が排出されてしまうため、今後、製造は規制・禁止されていくだろう。

それに対しブルー水素は、グレー水素と同じく石油や天然ガスなどの化石燃料を熱分解して作られるものの、大気にCO2が排出される前に回収や貯留、再利用されるため、グリーン水素とともに注目される製造方法とされている。なお、グリーン水素の割合は世界の供給量全体のわずか1%程度にとどまる。

水素は、グリーン水素のように製造方法に応じて色で区分されており、7〜8種類ほど存在している。ここではその一部を紹介する。

天然ガスに主成分として含まれるメタンを水素と固体の炭素に熱分解して生成する方法だ。製造過程で発生したCO2を再利用するブルー水素や、CO2を排出しないグリーン水素の中間の特性を持つことからターコイズと呼ばれている。

グレー水素の1つに分類される。グレー水素のなかでも石炭や褐炭を原料に製造される水素のこと。石油や天然ガスなどを用いて製造されるグレー水素よりも、さらに環境負荷が高いため、同様に規制がかかるものと考えられる。

他の製造工程で副産物として発生する水素を指す場合、または地下に堆積している天然の水素を指す場合がある。日本では前者の意味で用いられることが多い。しかし、副産物として発生する水素の多くはすでに利用用途が決まっているため、他の用途に使える量は限られるだろう。

ほかの次世代エネルギーの種類と特徴をまとめてチェック!

▶️解説資料(無料)を見てみる

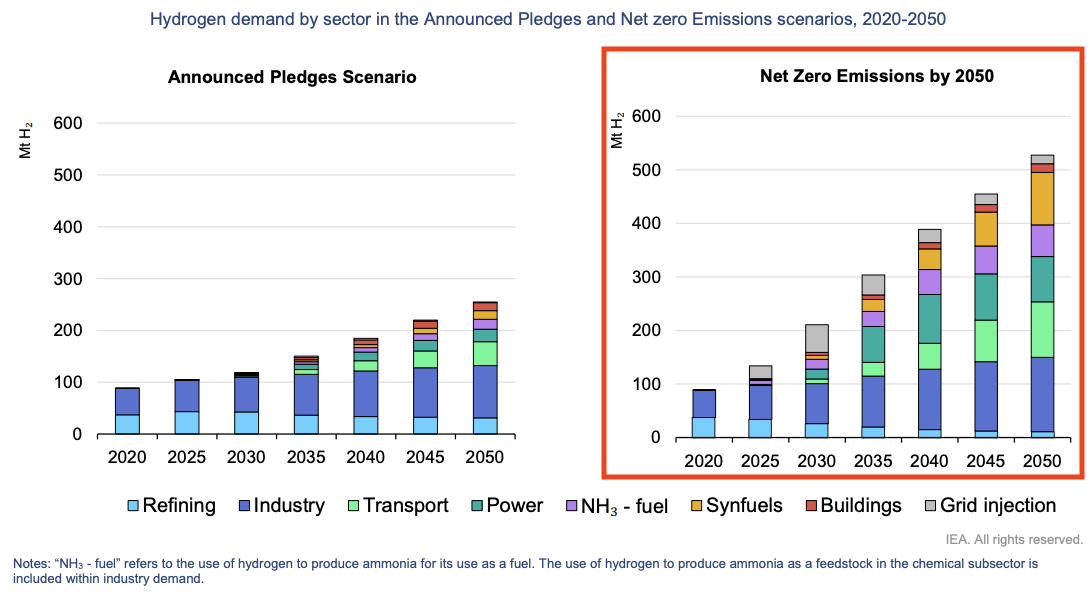

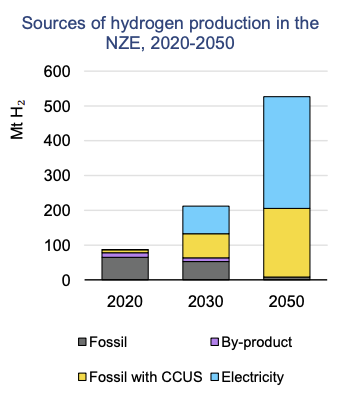

グリーン水素の市場規模は自然エネルギーの市場と比較すればまだまだ小さい。しかし、国際エネルギー機関(IEA)の「Global Hydrogen Review 2021」によると、NEZシナリオ(2050年のネット・ゼロ・エミッションを達成するシナリオ)における水素需要は、2050年には6倍近くに増加すると予測している。その半分が産業と輸送であり、特に輸送での需要が20キロトン未満から100メガトン以上に急増し、電力部門においても変動する自然エネルギーによる発電量とのバランスをとるために水素の利用が広がるだろうとしている。

また、2050年の水素製造源別の水素製造量も、再エネ由来の水素が約6割、化石燃料由来の水素が約4割と予測している。

市場規模においても、アメリカに本社をおくグリーン水素プラントPlug Power(プラグパワー)によると、2022年時点の売上高が9億ドルであるのに対して、2020年代終盤には200億ドルにまで成長すると予測している。同社はアメリカの液化天然ガス(LNG)の製造会社であるニュー・フォートレス・エナジーと業務提携し、北米最大級のグリーン水素製造施設の建設も計画している。

各社からさまざまな予測が出されているが、多くが市場の成長性が期待できるとするレポートとなっている。

新エネルギーなどの注目度の高い領域の、トレンドや各社の動向をしっかりと把握したい…

AIを活用した情報収集プラットフォーム『Anews』で必要な情報を手間なくカンタンに!

▶︎「3分でわかる」資料のダウンロードはこちらから

最後に、日本で行われているグリーン水素の取り組み事例について紹介する。

2020年3月に福島県浪江町に設立されたグリーン水素を製造する実証運用施設だ。世界最大級の水素製造システムを備えており、約18万㎡の敷地内に設置された太陽光発電から得られた電力によって水素を生成している。1日に製造した水素で、一般家庭の約150世帯における1ヶ月分の消費電力量、あるいは燃料電池車約560台分の燃料に相当するエネルギーを生成できるとしている。また、東京オリンピック・パラリンピックにおいては、ここで製造された水素が大会史上初めて聖火台の燃料として利用されたほか、会場内で運用される燃料電池自動車(FCV)や燃料電池バスなどに供給された。

ENEOSは、独自の技術である「ダイレクトMCH」によってオーストラリアからグリーン水素を輸送し、トヨタ自動車のFCVに充填した。グリーン水素を海外から大量に国内へ運ぶ初の実証とのことだ。同社の技術は、水素を常温輸送するために必要なメチルシクロヘキサン(MCH)への変換を、タンクに貯蔵せずに製造できるため低コストという特徴がある。同社はこの技術を用いて、小型水素発電1基分に相当する規模の水素の製造を目指すという。

新エネルギーなどの注目度の高い領域の、トレンドや各社の動向をしっかりと把握したい…

AIを活用した情報収集プラットフォーム『Anews』で必要な情報を手間なくカンタンに!

▶︎「3分でわかる」資料のダウンロードはこちらから

2024年2月、サントリーホールディングスは山梨県や東京電力など合計9社とともに、北杜市白州で日本最大となるグリーン水素の製造施設を共同で建設することを発表。2025年の稼働を目指し、同社の主力製品である「サントリー天然水」の殺菌用熱源として活用する予定だ。将来的には、ウイスキーの製造過程での活用や、余剰分の水素の利活用なども検討している。

三菱商事は、大規模なグリーン水素の生産を行うべく、オランダの子会社Enecoと共同で年間の生産能力8万トンの大型プラントを新設を発表。2029年の稼働を目指している。単一の生産規模としては、現在世界最大のプラントになる見込みで、投資額は1000億円超となる見込みだ。

日本では、2014年の「国の第4次エネルギー基本計画」で、すでに「水素社会の実現」を掲げていた。さらに2017年12月に策定した「水素基本戦略」を2023年6月に改定。今後15年の間に、官民あわせて15兆円を超える投資計画も進んでいる。

ドイツでは、2020年に国家水素戦略(NWS)を閣僚決定。水素を再生可能エネルギーの拡大と並ぶ脱炭素社会に向けた施策の中心に据えている。

また、欧州委員会は2020年7月に「欧州の気候中立に向けた水素戦略」を発表。その中で、2030年までに水素の電解槽の設置数と少なくとも40ギガワットのグリーン水素を生産する装置導入と、水素の生産量と輸入量の両方を1,000万トンに引き上げる目標を掲げている。

ブルームバーグNEF(BNEF)は、2050年までに世界のエネルギー需要の24%をグリーン水素が占めるようになるとの見通しを明らかにしたように、水素エネルギー推進の取り組みやグリーン水素の技術開発は、今後も多くの国で活発化することは間違いないだろう。

ほかの次世代エネルギーの種類と特徴をまとめてチェック!

▶️解説資料(無料)を見てみる

化石燃料はそう遠くない未来に枯渇するといわれている。日本のエネルギー自給率は先進諸国の中でも低く、この先安定的に電力供給をするには、グリーン水素などの再生可能エネルギー活用が必要不可欠になるだろう。

現状においては、まだ技術的にコストのかかるエネルギー分野であり未発達だが、マーケットの伸び代が大きいことは間違いなく、今後も目が離せない。