日本や世界の半導体メーカー・会社・企業【分野別で紹介】

製造業

日本の製造業は、その技術力と品質の高さで世界に誇る歴史を持つ。しかし、現代ではグローバル化やデジタル化の急速な進展により、製造業を取り巻く環境は劇的に変化している。

「2024年版ものづくり白書(以下、ものづくり白書)」では、こういった急速に変化するビジネス環境に適応するために、これからの製造業が持つべき「稼ぐ力」の源泉について詳細に分析し提言している。本記事では、現代の製造業が直面する課題や未来への展望について白書の要点を分かりやすくまとめた。

2024年版ものづくり白書(ものづくり基盤技術振興基本法第8条に基づく年次報告)

https://www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2024/index.html

「2024年版ものづくり白書」の要点をPDFにまとめました!

ご共有用としてぜひご活用ください。

▶︎資料(無料)を見てみる

目次

製造業を取り巻く状況は、急速な技術革新と市場のグローバル化により大きく変貌している。この変化に対応するため、企業は柔軟な戦略を求められている。ここでは、直近の業績状況の振り返りと社会情勢が製造業に与えた影響分析の結果をまとめた。

「2024年版ものづくり白書」の要点をPDFにまとめました!

ご共有用としてぜひご活用ください。

▶︎資料(無料)を見てみる

日本銀行の「全国企業短期経済観測調査」によると、大企業製造業の業況判断DIは、部素材不足の解消や円安の影響により、2023年6月から2023年12月の間で改善傾向であったが、2024年3月調査では再び悪化へと転じている。営業利益については、2023年は前年より減少したものの、2020年の新型コロナウイルス感染症の感染拡大以前よりは依然として高い水準を維持している。

2023年度も引き続き、製造業者の多くが「原材料価格(資源価格)の高騰」や「エネルギー価格の高騰」といった問題に直面している。これらの価格上昇は、企業のコスト構造に大きな圧力をかけ、利益率の低下を引き起こす要因となっている。

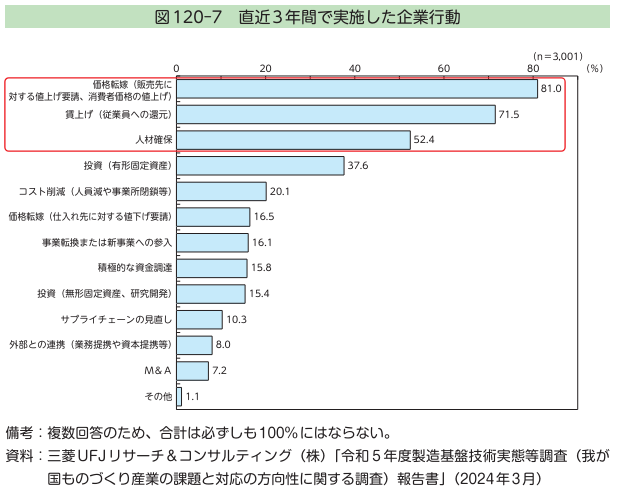

こうした事業環境の変化が起こるなか、直近3年間で半数以上の製造業企業が「価格転嫁(販売先に対する値上げ要請、消費者価格の値上げ)」を行い、コスト上昇分を販売価格に反映させている。また、「賃上げ(従業員への還元)」や「人材確保」にも注力し、従業員の待遇改善や優秀な人材の確保に努めていることがうかがえる。

しかし、これらの企業行動がもたらす影響は一様ではない。特に「賃上げ(従業員への還元)」に関しては、他の対応策と比較して「マイナス」の影響を挙げた企業が多く、大企業においてもこの傾向が顕著である。賃上げは従業員のモチベーション向上や離職率の低下に寄与する一方で、企業のコスト増加につながり、利益率に対する圧迫要因となっていることが示されている。

「2024年版ものづくり白書」の要点をPDFにまとめました!

ご共有用としてぜひご活用ください。

▶︎資料(無料)を見てみる

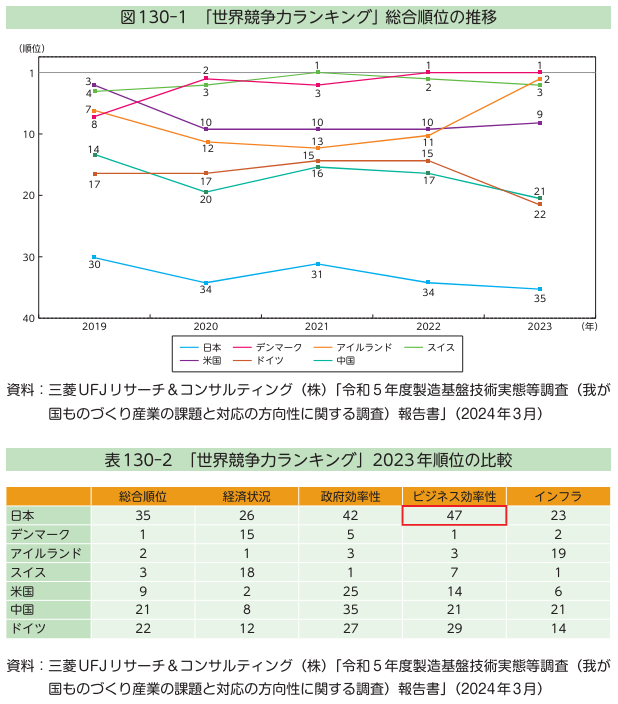

国際経営開発研究所(IMD)が発表する「世界競争力ランキング」によると、日本の2023年の総合順位は64か国中35位となり、過去最低の順位となった。特に、「ビジネス効率性」の項目では47位と低い評価を受けている。

「ビジネス効率性」を構成する内訳を見てみると、日本は「経営慣行」、「生産性と効率性」、「態度・価値観」で特に低位にあることが明らかになっている。これらの分野での低評価は、たとえば経営の慣習や組織文化が旧態依然となっていることや、生産性向上のための革新的な取り組みの欠如など、日本の製造業が直面する課題を反映している。

「2024年版ものづくり白書」の要点をPDFにまとめました!

ご共有用としてぜひご活用ください。

▶︎資料(無料)を見てみる

こうした現状を受け、日本の製造業企業に必要なこととは何であろうか。ものづくり白書では製造業の「稼ぐ力」について言及している。「稼ぐ力」とは、単に製品を作り出す力だけでなく、市場の変化に柔軟に対応し、持続的な成長を実現する力のことだ。これには効率的な経営、革新的な技術導入、そして優れた人材の確保が不可欠である。日本のものづくり企業は、これらの要素を最大限に活かし、グローバル市場で競争力を高めることが求められている。

ここでは、日本企業の組織の現状と理想的な組織の在り方、製造業におけるデジタルトランスフォーメーション(以下、DX)についてまとめる。

「2024年版ものづくり白書」の要点をPDFにまとめました!

ご共有用としてぜひご活用ください。

▶︎資料(無料)を見てみる

近年、大手製造業企業の海外売上比率は過去20年間で大幅に増え、現在では過半を海外で稼ぐ構造となっている。その一方で、事業規模が拡大し、事業や地域が多角化するほど、収益性が下がる傾向が見られる。特に、日本企業の全体的な利益水準は、米国や欧州と比較して低い。

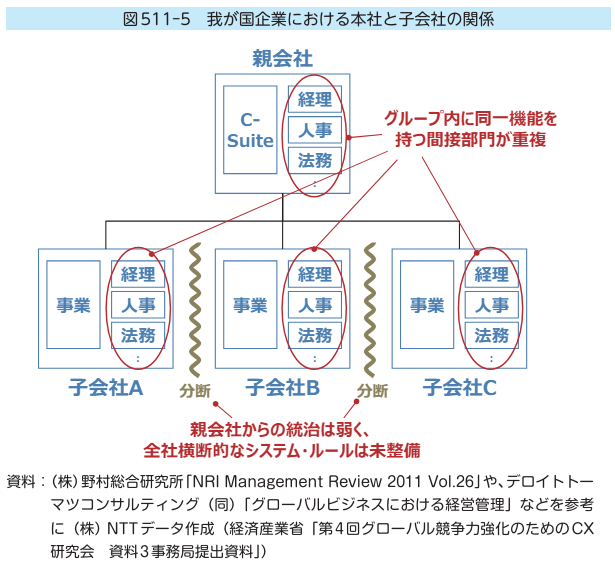

この背景には、それぞれの子会社が経理や人事などの機能を重複して所有し、固定費が膨張している点が挙げられる。さらに、各子会社が個別に制度やルールを作り込むため、全社横断的なシステムやルールの整備や統一が進んでいない。このため、急激なグローバル展開に伴う経営の複雑性が高まり、非効率的な状況が生まれていると考えられる。また、本社が横串を通して企業グループ全体をマネジメントできていないことも、日本の「稼ぐ力」に影響している可能性がある。

「2024年版ものづくり白書」の要点をPDFにまとめました!

ご共有用としてぜひご活用ください。

▶︎資料(無料)を見てみる

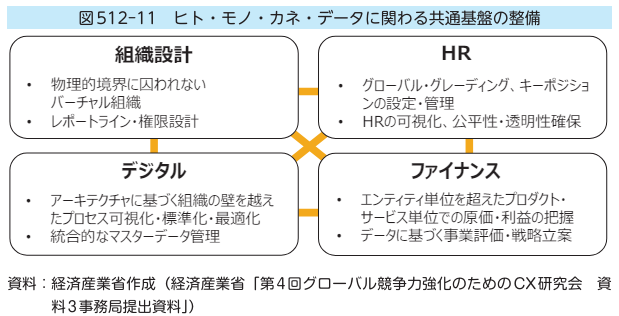

こうした現状から「ものづくり白書」では、理想的な組織の在り方は、国内および海外の組織がまるで一つの組織であるかのように、切れ目なくつながる仕組みを整えることだとしている。このためには、人材や資金、データなどの重要な経営資源の配分をグローバル規模で行うファンクションを中心としたCX(コーポレート・トランスフォーメーション)が必要である。

具体的には、ファイナンスや人事(HR)、DX/ITの3つのコア機能を再定義し、組織の在り方を再設計・再構築することだ。たとえばDX/ITのデジタル面では、現在多くの企業で見られる課題のひとつとして、各部門で個別のITシステムが整備され、データが部門ごとに管理されることで、組織全体でのデータ共有や情報の適時入手が困難になるケースが増えていることが挙げられる。さらに、特定の個人に依存した業務や知識が存在し、組織の業務効率化に支障をきたすこともある。このような状況を打破し、効率的な組織運営を実現するためには、組織横断でプロセスの可視化・再構築を推進する仕組みが不可欠である。

また、現在はグローバルな視点での統合と共通基盤の整備が求められている。国内外をまたいでヒト・モノ・カネ・データを一元管理し、情報や資源の最適な活用を実現するための取り組みが重要となる。

近年、製造業を取り巻く環境は大きく変化しており、顧客ニーズの多様化やテック企業の参入による競争激化などが急速に起こっている。こうした変化に対応するためには、多くのデータに基づいた迅速で柔軟な活動が求められる。しかし、製造業におけるDXは、依然として売上の向上や新規事業への展開、新規顧客の開拓といった目標にはまだ至っていない状況である。

そのため、製造業においてはITやデジタル技術の活用が重要な課題となっている。特にエンジニアリングチェーン領域では、たとえばコンカレントエンジニアリングを実施するなど、製品のリリースや提供までのリードタイムを短縮し顧客への付加価値を高めることで、競争力強化を実現するための取り組みが求められている。

「2024年版ものづくり白書」の要点をPDFにまとめました!

ご共有用としてぜひご活用ください。

▶︎資料(無料)を見てみる

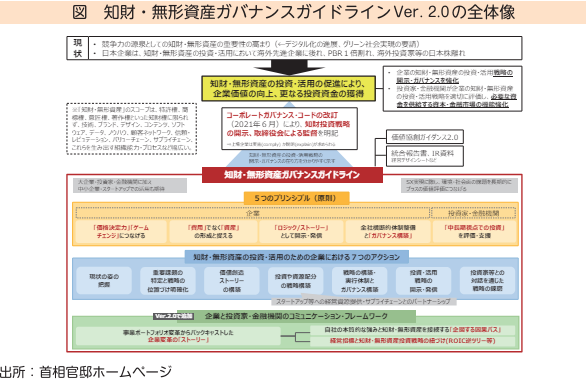

製造業における投資の動向を見ると、有形固定資産と無形固定資産への設備投資額の推移に変化が表れている。2023年の無形固定資産への投資額は、2015年比で約7割増加し、約2割増加の有形固定資産に比べても高い増加率を示している。この傾向は、デジタル化や新技術の導入などによる投資が増えていることを示唆する。

特徴的なのは、無形固定資産への投資が活発な企業は、営業利益率が高い傾向にあることだ。特に「デジタル人材の育成」、「ビジネスモデルの変革」、「新製品・サービスの提供」といった目的に投資した企業は、営業利益率が高いという結果が得られた。これは、デジタル化や革新的なビジネスモデルへの変革などの無形固定資産への投資が、利益率の向上や労働生産性の上昇などにより企業の収益性向上に寄与している可能性を示している。

政府は企業が保有する無形固定資産を企業価値の顕在化へつなげるためのガイドラインを公表している。ガイドラインを参考に無形固定資産を活用する取り組みを進めることで、企業価値の向上につながることが期待できる。

「2024年版ものづくり白書」の要点をPDFにまとめました!

ご共有用としてぜひご活用ください。

▶︎資料(無料)を見てみる

ものづくり企業の人材育成における課題と、能力開発に対する期待と効果を探るなかで、デジタル技術の活用が重要性を増している。特にデジタル技術を活用したトレーニングや教育プログラムは、従来の方法に比べて効果的であり、能力の向上や生産性の向上につながる可能性が高い。このような取り組みは、企業が競争力を強化し、変化する市場環境に適応するために不可欠な要素となっている。

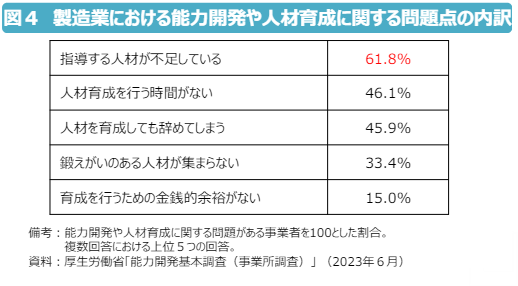

製造業における人材育成の課題は、現実的な数字によって明確に示されている。製造業企業のうち、60%以上が「指導する人材が不足している」と感じており、能力開発や人材育成について課題感を持っていることがうかがえる。

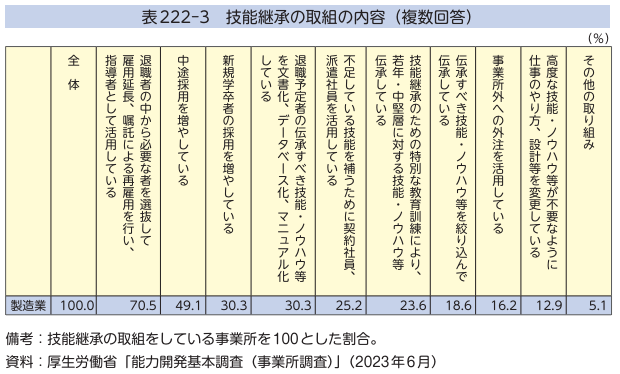

具体的な技術継承の取り組みとして、退職者の中から必要な人材を選抜し、指導者として活用する取り組みが最も多く見られる(70.5%)。次に、中途採用(49.1%)や新規学卒者の採用(30.3%)を増やす取り組み、退職予定者の技能やノウハウを文書化・データベース化する取り組み(30.3%)と続いている。

これらの取り組みから、指導する人材の不足に対処するために、退職者や中途採用者など、既に一定の能力やスキルを持つ人材を確保することに力を入れていることがわかる。

「2024年版ものづくり白書」の要点をPDFにまとめました!

ご共有用としてぜひご活用ください。

▶︎資料(無料)を見てみる

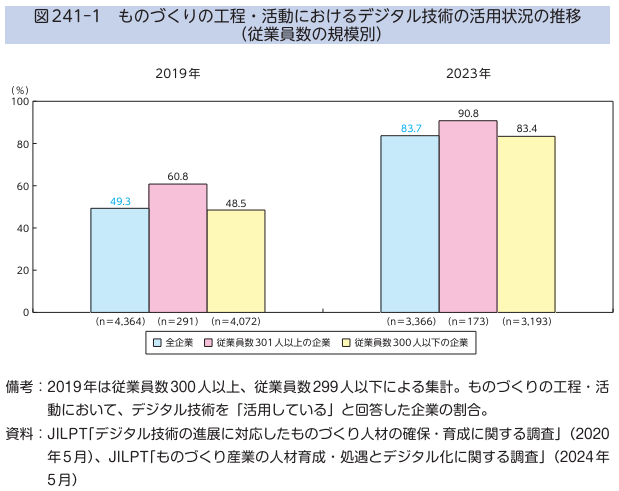

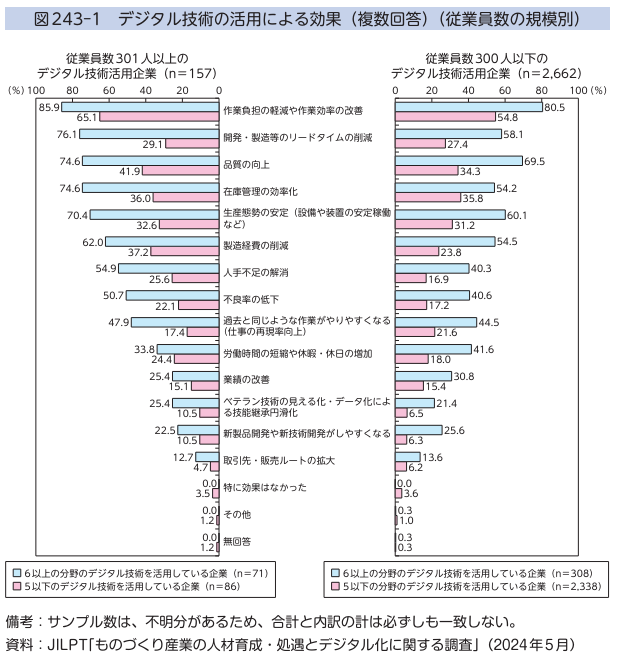

ものづくり白書のなかで、製造業企業では80%以上が積極的にデジタル技術を活用していると報告されているとおり、近年においてデジタル技術の活用が重要なトピックであることは間違いない。

特に、デジタル技術の活用が進んだ企業では、作業負担や開発のリードタイム、製造経費などのコスト削減だけでなく、品質の向上や安定的な稼働などの効果を感じている企業が多い。デジタル技術の活用分野が多い(6以上の分野)ほど、その効果を感じている割合が高くなっていることも特筆すべき点であろう。

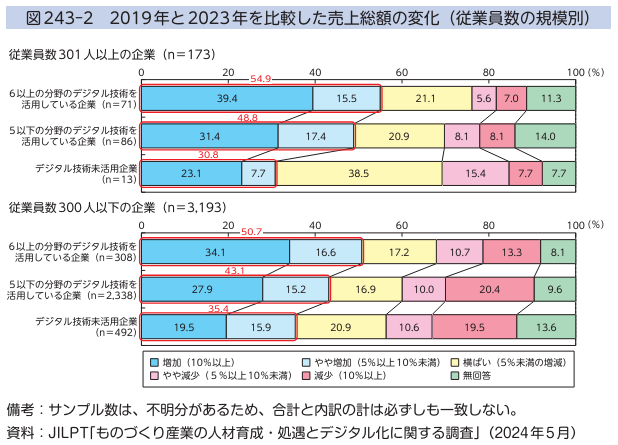

また、売上総額の面でも、デジタル技術を活用する企業と未活用の企業を比較すると、顕著な差が見られる。デジタル技術を活用する企業では、売上が「増加」または「やや増加」した割合が高くなっている。一方で、デジタル技術を未活用の企業では売上の増加割合が低い傾向にある。これは、デジタル化の進展によって市場環境が変化し、競争力を維持・強化するためにはデジタル技術の活用が不可欠であることを示唆している。

「2024年版ものづくり白書」の要点をPDFにまとめました!

ご共有用としてぜひご活用ください。

▶︎資料(無料)を見てみる

政府は未来社会の姿として「Society 5.0」の実現を目指している。「Society 5.0」とは、情報技術(IT)の革新を活用して、経済発展と社会問題の解決を同時に達成しようとするビジョンで、ビッグデータ、IoT、人工知能(以下、AI)、ロボティクスなどの先進技術を統合し、これらを社会のあらゆる分野に適用することで、人々の生活の質を向上させ、持続可能な社会の実現を目指すものである。

その未来社会の実現に向けて強化すべき先端研究として、次世代のAI、マテリアル革新力の強化、量子技術におけるイノベーションの戦略的な推進、そして環境・エネルギー分野における研究開発を挙げている。

たとえばAIに関する取り組みでは、国際的な議論と多様なリスクへの対応、AIの最適な利用、AI開発力の強化について「AI戦略会議」で議論が行われている。その議論を踏まえて、総務省では自然言語処理やビッグデータ処理に基づくAI技術、文部科学省では信頼性の高い次世代AI基盤技術の理論構築、経済産業省では「人工知能研究センター」を設立し、AIのエコシステムを形成するなど、各省が国立研究開発法人(国研)と連携しながら積極的な取り組みを行っている。

「2024年版ものづくり白書」の要点をPDFにまとめました!

ご共有用としてぜひご活用ください。

▶︎資料(無料)を見てみる

製造業の「稼ぐ力」向上には、組織のあり方の見直しや無形固定資産への投資が重要であることが指摘されている。DXの推進やAIを含む新技術の研究開発の推進に政府が取り組むなか、企業はデジタルを活用して組織間の連携を強化し、全社一丸となって新たな価値を創出することが求められている。

また、「稼ぐ力」を向上させるためには、社会情勢、法整備、市場動向、競合の動きといった情報を広く収集することで、市場で起こっている、もしくはこれから起こりそうな変化を先んじて察知し、スピード感のある意思決定につなげていく必要がある。

こうした変化をいち早く捉え、部門を超えて新しい価値を創出する強い組織となるため、体制や仕組みを改めて見直してみてはいかがだろうか。