日本や世界の半導体メーカー・会社・企業【分野別で紹介】

製造業

従来のジェット燃料に比べてCO2排出量を大幅に削減できるSAF(持続可能な航空燃料)は、航空分野における脱炭素化の切り札として注目を集めている。本記事では、SAFの市場規模と開発・供給に携わる企業やメーカーの最新動向について解説していく。

航空分野の脱炭素化を支える「次世代エネルギー」として注目されるSAF。

世界的なエネルギー転換のなかで、自社の技術や事業がどのように関われるかを検討する第一歩として、まずは全体像を押さえておきませんか?

→次世代エネルギーの潮流をまとめた資料はこちら

目次

SAFとは、Sustainable Aviation Fuelの略で再生可能資源や廃棄物を原料とし、従来の化石由来のジェット燃料に代わる環境負荷の少ない航空燃料のことだ。航空業界は、世界全体のCO2排出量の約2〜3%を占めるとされており、特に中長距離の移動や国際輸送で化石燃料からの脱却が急務となっている。

航空分野では、2021年10月にはIATA(国際航空運送協会)が、2022年10月にはICAO(国際民間航空機関)が、2050年カーボンニュートラル達成目標に合意。ICAOにおいては、2022年10月の総会において、「2024年以降のCORSIA※におけるオフセット量の算定に用いるベースラインを、2019年のCO2排出量の85%に変更することが決定された。なお、日本は自発参加国に該当し、2021年から対象に含まれている。2027年からは中国やロシアなどを含む全ての国が規制対象となる。

※CORSIA:Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviationの略。国際線の航空会社に対して、CO2排出量の抑制や相殺(オフセット)を求める国際的な枠組み。

航空分野の脱炭素化を支える「次世代エネルギー」として注目されるSAF。

世界的なエネルギー転換のなかで、自社の技術や事業がどのように関われるかを検討する第一歩として、まずは全体像を押さえておきませんか?

→次世代エネルギーの潮流をまとめた資料はこちら

SAFとバイオ燃料は非常に類似した概念であるため、混同されて用いられることも多い。まず、SAFは従来のジェット燃料と同等の性能をもち、主に航空機エンジンや給油インフラで使用される。バイオマスや合成燃料(e-fuel)などを原料とする。

それに対し、バイオ燃料は合成燃料(e-fuel)は含まない。航空機だけでなく自動車や発電など幅広い用途で使用される。

航空分野の脱炭素化を支える「次世代エネルギー」として注目されるSAF。

世界的なエネルギー転換のなかで、自社の技術や事業がどのように関われるかを検討する第一歩として、まずは全体像を押さえておきませんか?

→次世代エネルギーの潮流をまとめた資料はこちら

QYResearchが調査したところによれば、SAFの市場規模は2023年には12億6,200万米ドルへ到達し、2030年には138億4,120万米ドルまで伸長すると予測。2024年から2030年の予測期間には年平均成長率で25.69%の成長が見込まれている。

また、IATAによると、SAFの製油所の拠点数やSAFを生産するプロジェクトは増加傾向にあり、2024年の生産量は前年の約3倍になるという見込みとのことだ。また、すでに43の航空会社が2030年までに約162億5,000万リットルのSAFを使用することを確約している。

航空分野の脱炭素化を支える「次世代エネルギー」として注目されるSAF。

世界的なエネルギー転換のなかで、自社の技術や事業がどのように関われるかを検討する第一歩として、まずは全体像を押さえておきませんか?

→次世代エネルギーの潮流をまとめた資料はこちら

SAFの実用化に向けて、日本を含む世界各国はさまざまな政策や取り組みを行っている。ここでは、主要国・地域の政策動向について取りあげたい。

SAFの製造・開発を行う際には、IRA(インフレ抑制法)による税額控除や既存のクレジット制度など、インセンティブが充実している。IRAでは、GHG削減率に応じて最大1.75ドル/ガロンまで控除するとし、設備投資支援に約360億円を補助するものとしている。

また、カリフォルニア州では2045年までに経済全体でカーボンニュートラルを達成することを宣言。そのうち、航空エネルギーにおいては全体の80%をSAFで賄うことを目指す。

航空分野の脱炭素化を支える「次世代エネルギー」として注目されるSAF。

世界的なエネルギー転換のなかで、自社の技術や事業がどのように関われるかを検討する第一歩として、まずは全体像を押さえておきませんか?

→次世代エネルギーの潮流をまとめた資料はこちら

2024年4月に、イギリス政府は2025年以降に燃料事業者に義務付けるSAFの使用割合を発表。2025年は2%、2030年10%、2035年15%、2040年22%としており、議会の承認を経て2025年1月から施行。

これによって年間120万トンのSAFがイギリスの航空産業に供給され、2030年までにイギリス全体で18億ポンド(約3,492億円)の経済効果と1万人以上の雇用創出を見込む。

EU圏内で供給する航空燃料に一定以上のSAFの混合を義務付けるとともに、航空会社に対してEU-ETS(EU排出権取引制度)への参加義務を、欧州空港にはSAF混合燃料給油義務などの規制的措置を実施。

また、要件を満たすSAFを用いた場合は、SAFに含まれるバイオマス燃料部分をCO2排出ゼロとして扱うことができる。さらに、航空会社はSAFの使用量や価格差に応じて自身で使用または市場に売却も可能だ。

しかしながら、ドイツのルフトハンザ航空など欧州航空大手とIATAはEUが義務付けた「2030年までに航空燃料の6%をSAFにする」という声明に対し、高コストと供給不足を理由に達成不可能と表明しており、先行きは不透明になっている。

石炭や石油といった自然エネルギーから、CO2を排出しないクリーンエネルギー中心の産業構造への転換を実現するため、2023年2月に「GX基本方針」を策定。同方針では、2030年時点で「本邦エアラインによる燃料使用量の10%をSAFに置き換える」という目標が設定された。この目標を達成するには、SAFの開発メーカーと航空会社が密に連携し、競争優位性に優れた国産SAFの開発や量産化を推し進めることが極めて重要といえる。2022年4月には、官民連携しながら技術的・経済的な課題解決に取り組む場として、経済産業省と国土交通省によって「SAF官民協議会」が設立された。

また、非可食由来SAFに係る技術開発・実証支援および認証取得支援や、グリーンイノベーション基金を用いたSAFの製造技術開発、20兆円規模のGX経済移行債を活用した大規模なSAF製造設備の構築に係る設備投資支援など、合計で5000億円以上にのぼる支援策を打ち出している。

航空分野の脱炭素化を支える「次世代エネルギー」として注目されるSAF。

世界的なエネルギー転換のなかで、自社の技術や事業がどのように関われるかを検討する第一歩として、まずは全体像を押さえておきませんか?

→次世代エネルギーの潮流をまとめた資料はこちら

SAFの実用化に向け、国内外のメーカーや企業が本格的な研究・開発に日々邁進している。ここでは、SAFの開発に携わるメーカーや企業をいくつかピックアップして紹介したい。

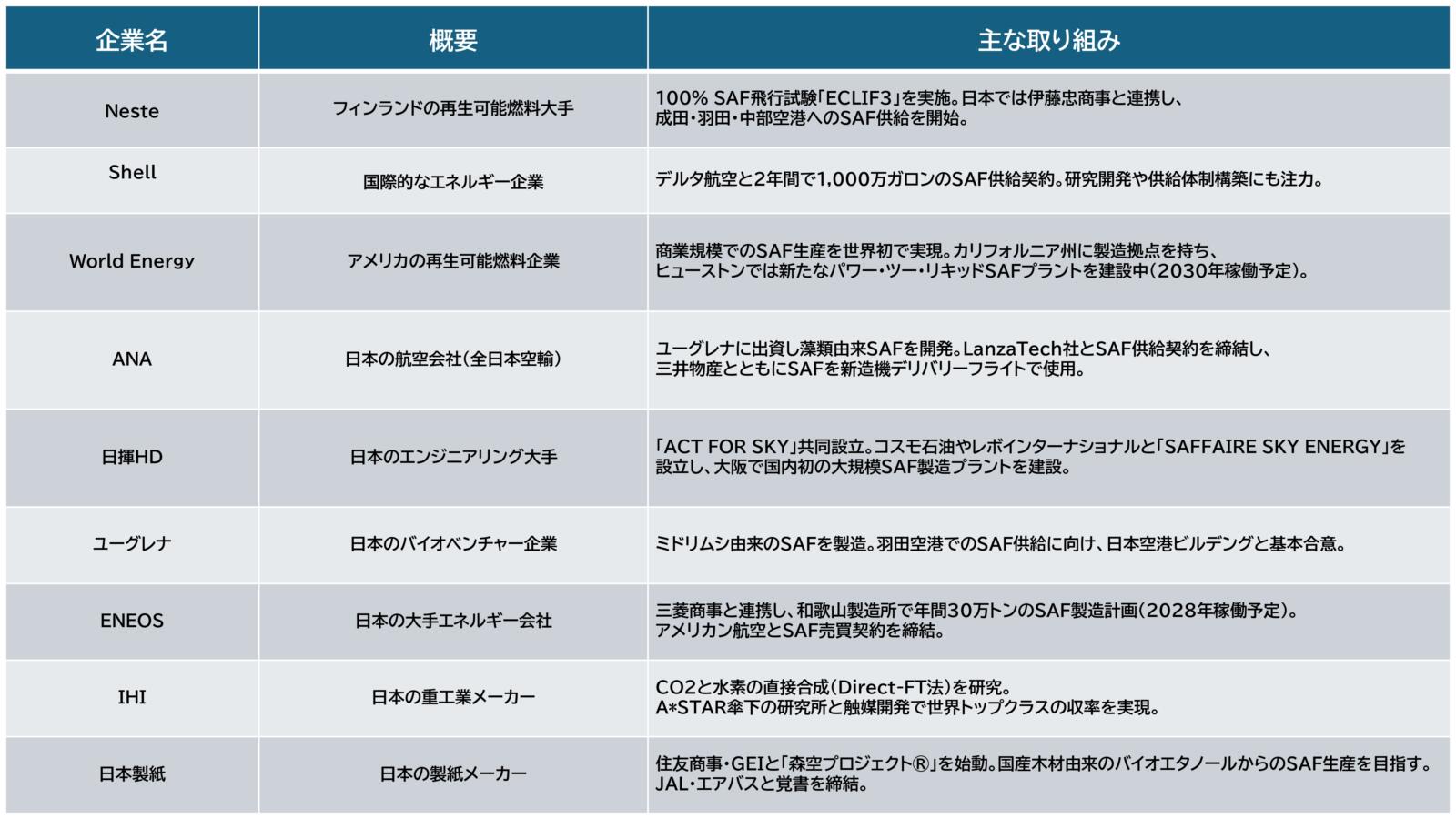

フィンランドに本社を構えるNeste(ネステ)は、SAFの分野で世界をリードする企業の一つだ。エアバスやロールス・ロイス、ドイツ航空宇宙センター(DLR)と共同で、商業旅客機における100% SAFの使用に関する世界初の飛行試験「ECLIF3」を実施。この試験では、従来のジェット燃料と比較して、すす粒子の排出や飛行機雲の形成が大幅に減少することが確認された。日本においては、伊藤忠商事と連携して2022年に成田空港や羽田空港へ、2023年には中部国際空港へSAFの供給を開始している。

各社がSAFに取り組む背景には、「脱炭素」や「航空燃料の代替」という明確な社会課題があります。自社のコア技術を活かしてこうしたテーマに応えていくには、どのような視点で研究開発テーマを構想すればよいのでしょうか?

→新規テーマのヒントが見つかる資料はこちら

Shell(シェル)は、SAFの分野で積極的な取り組みを展開しており、研究開発から供給体制の構築、デジタルプラットフォームの開発まで多岐にわたる活動を行っている。デルタ航空とは、ロサンゼルス国際空港での使用を目的に、2年間で1,000万ガロンのSAFを供給する契約を締結。この取り組みは、「2030年までに燃料使用量の10%をSAFに置き換える」というデルタ航空の目標達成に大きく貢献している。

World Energyは、商業規模でのSAF生産を世界で初めて実現したことで知られる会社だ。同社は、カリフォルニア州パラマウントにある製油所を再生可能燃料の製造施設に転換し、2016年からSAFの生産を開始。この施設は北米で唯一の商業規模のSAF生産拠点であり、現在は年間3億4,000万ガロンのSAFを生産する能力をもつまでに成長している。また、テキサス州ヒューストンでパワー・ツー・リキッド技術を活用したSAFの製造が可能なプラント建設を進めており、2030年までの稼働を開始を目指す。

各社がSAFに取り組む背景には、「脱炭素」や「航空燃料の代替」という明確な社会課題があります。自社のコア技術を活かしてこうしたテーマに応えていくには、どのような視点で研究開発テーマを構想すればよいのでしょうか?

→新規テーマのヒントが見つかる資料はこちら

ANAは、国内外の企業や研究機関と連携してSAFの導入と研究開発を進めている。2011年には株式会社ユーグレナへ出資し、微細藻類を原料とするSAFの開発を行った。2019年には、米国のLanzaTech社とSAFの中長期的な供給に向けた契約を締結し、三井物産と共同で日本への新造機デリバリーフライトでSAFを使用。

日揮ホールディングスは、国産SAFの商用化および普及・拡大を目指し、2022年3月に株式会社レボインターナショナル、全日本空輸株式会社、日本航空株式会社などと共同で有志団体「ACT FOR SKY」を設立。当初は16社だったが、2025年2月時点で46社が参加するまでに規模が拡大している。

2022年11月には、コスモ石油や株式会社レボインターナショナルと共同で、新会社SAFFAIRE SKY ENERGY(サファイア スカイ エナジー)を設立。国内初となる大規模なSAF製造プラントを大阪府堺市のコスモ石油堺製油所内に建設した。

ユーグレナは、ミドリムシを活用したバイオ燃料の製造に取り組んでいるスタートアップだ。2018年には、日本初となるバイオジェット・ディーゼル燃料製造実証プラントの稼働を開始。また、2024年5月には日本空港ビルデング株式会社と共同で羽田空港におけるエアラインへのSAF供給および販売の実現に向けた基本合意書を締結している。

三菱商事株式会社と連携しながら、和歌山製造所で年間約30万トンのSAFを製造する設備導入を計画。同プロジェクトは、廃食油や獣脂などの廃棄物や副産物を原料とし2028年度以降の稼働を目標としている。また、2025年3月にはアメリカン航空とSAFの売買契約を締結。アメリカン航空にとっては日本国内で初めてのSAF調達となり、東京・羽田空港発ニューヨーク行きの国際線に使用される予定だ。

各社がSAFに取り組む背景には、「脱炭素」や「航空燃料の代替」という明確な社会課題があります。自社のコア技術を活かしてこうしたテーマに応えていくには、どのような視点で研究開発テーマを構想すればよいのでしょうか?

→新規テーマのヒントが見つかる資料はこちら

IHIは、CO2と水素を直接反応させて液体炭化水素を生成する直接合成(Direct-FT)法の研究を進めている。従来の方法に比べて工程が簡素化され、エネルギー効率の向上と設備コストの削減が期待されている。2022年には、シンガポール科学技術研究庁(A*STAR)傘下の化学・エネルギー・環境サステナビリティ研究所(ISCE²)と共同で新触媒を開発。CO2からの液体炭化水素収率が世界トップレベルの26%に達することが確認された。

2023年2月に、住友商事、Green Earth Institute(GEI)とともに「森空プロジェクト®」を発足。このプロジェクトでは国産木材を原料としたバイオエタノールの製造を通じてSAFの商用生産を目指している。また、2025年3月には、日本航空(JAL)と住友商事、エアバス、GEIとともに国産木材由来のバイオエタノールを用いたSAFの実現に向けた覚書を締結した。

各社がSAFに取り組む背景には、「脱炭素」や「航空燃料の代替」という明確な社会課題があります。自社のコア技術を活かしてこうしたテーマに応えていくには、どのような視点で研究開発テーマを構想すればよいのでしょうか?

→新規テーマのヒントが見つかる資料はこちら

世界各国で政策支援や導入義務化などの動きが加速するなかで、航空会社、製造企業、大手商社、化学メーカーなど多種多様なプレイヤーがSAFの研究開発や量産化に本格的に取り組んでいる。SAFはカーボンニュートラルに深く関わる技術であり、ビジネス環境の変化は著しい。各国の動向や各社の取り組み、新しい技術の活用状況など情報を継続的に把握し、自社の研究開発や事業戦略に生かしていくことが重要である。