日本や世界の半導体メーカー・会社・企業【分野別で紹介】

製造業

CO2削減の重要な技術として期待が寄せられている「CCUS」。「Carbondioxide Capture, Utilization and Storage」の略であり、排出されたCO2を回収・利用・貯留するための技術を指す。関連する技術はめざましく進歩しており、CO2回収では、大気中のCO2を直接回収するDAC(Direct Air Capture)や低コスト回収法として期待されている膜分離法など、さまざまな新しい技術が生み出されている。

CCUSによって、地球温暖化の大きな原因であるCO2を回収し、化石燃料に代わるカーボンニュートラルな炭素資源として、循環利用する役割や大深度地下などに貯留することで大気中のCO2濃度を低減する役割があり、新たなビジネスを創出する機会としても注目を集めているのだ。

今回のセミナーでは、長年に渡りCCUSに関する技術情報解析に携わられてきた横山直樹氏をゲストにお招きし、目ざましく進化しているCCUSの現在地と今後に向けた課題についてお話しいただいた。

※本記事は、ストックマーク株式会社が2025年2月4日に開催したオンラインセミナー、『CO₂の回収・利用・貯留を実現する – CCUSの現状と技術』の内容を中心にまとめたものです。

横山 直樹氏

横山技術事務所 代表 (元・新日鉄住金化学(株) 総合研究所 主幹研究員)

工学博士

◇ 学歴

1981. 3. 東北大学 工学部 応用化学科 卒業

2007. 3. 工学博士 岐阜大学大学院 工学研究科 物質工学専攻

◇ 職歴

1981. 4 新日鉄住金化学㈱ (現 日鉄ケミカル&マテリアル㈱) 総合研究所

2018. 4 日塗化学㈱ (大日本塗料㈱Gr.の塗料・樹脂メーカー) 環境品質保証部長

2014. 11~ 横山技術事務所を経営

<事業内容>

■技術コンサルティング(専門分野) 環境・エネルギー、材料化学、化学工学、品質管理

■技術セミナー CCUS、水素、再エネ、エポキシ樹脂、ポリウレタン、Excel蒸留

■太陽光発電事業

■エグゼクティブコーチング (法人契約)

◇ 受賞歴

日本接着学会論文賞:半導体封止材料用エポキシ樹脂(2006)

Excellent Poster Award on 2nd Asian Conference of Adhesion in Beijing:プリント基板用エポキシ樹脂(2007)

1985年から2020年の35年間で、地球のCO2濃度は約20%も増加している。その結果、温暖化の加速や世界各地での甚大な災害の発生、生態系の破壊が進んでいる。ブラジルアマゾンの熱帯雨林では、地球温暖化による落雷が頻発し森林火災が多発している。

森林火災によって熱帯雨林が焼け野原となり、CO2を大量に吸収する森林が失われたことで温暖化がさらに加速する悪循環にも陥っている。一説によると、2100年には気温がいまより4.8℃上昇し、海面の水位が1.1メートル上昇するといわれている。

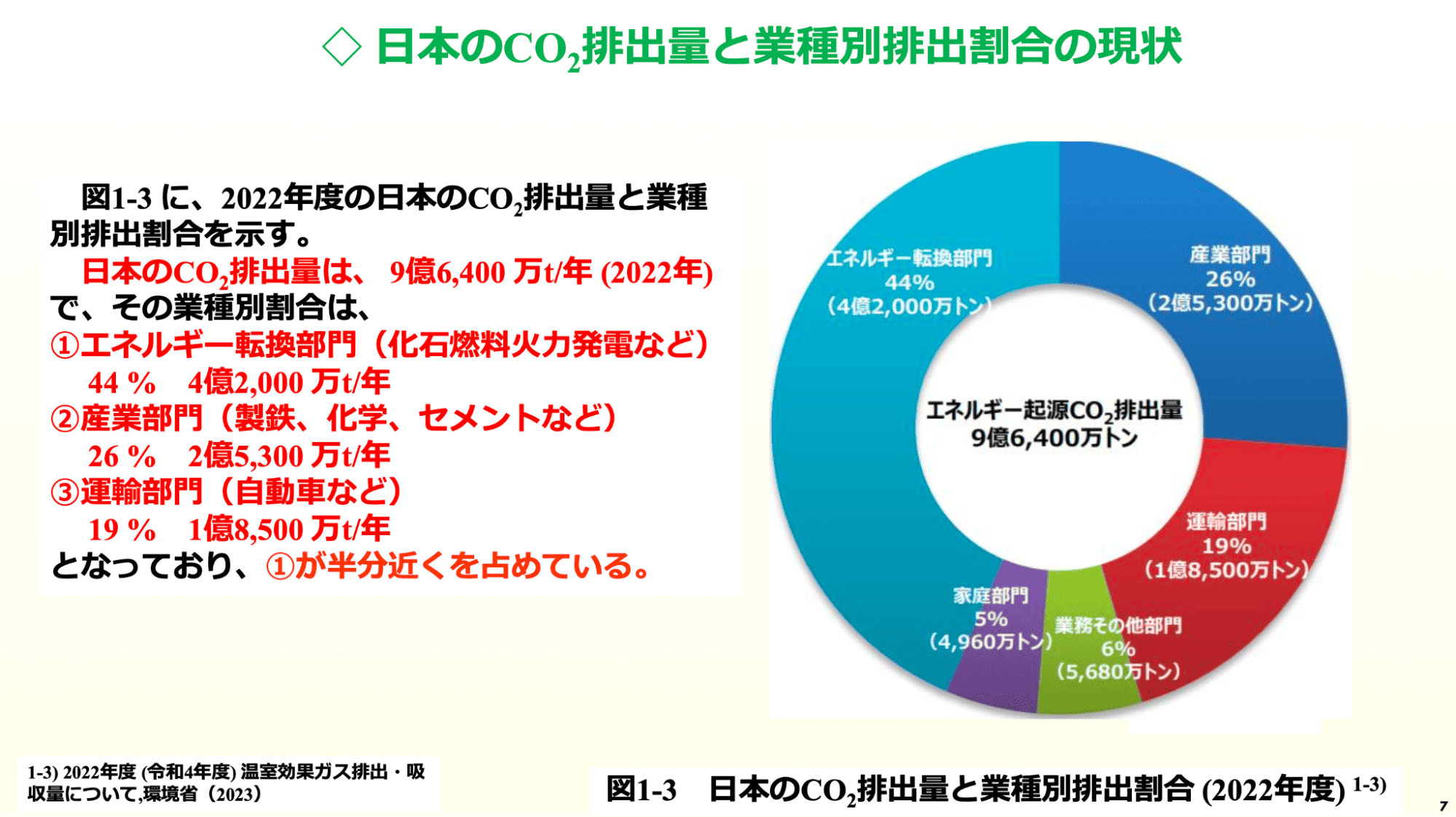

日本に目を移すと、2022年のCO2の排出量は9億6,400万トンで、最もCO2を排出しているのが化石燃料火力発電所などエネルギー転換部門(総排出量の44%)であり、製鉄や化学、セメントなどといった産業部門(26%)、自動車などの運輸部門(19%)と続く。こういった現状において、CCUSは『CO2の回収・利用・貯留を繰り返してCO2を循環・削減させる』技術として、多くの課題を解決するキーテクノロジーと考えられているのだ。

CCUSには大きく3つの役割が期待されている。1つめは製鉄所やごみ焼却場などから排出される『CO2を放出させずに回収』する役割。2つめはメタンや合成燃料などのカーボンニュートラル燃料、合成繊維などのカーボンニュートラル化学製品の製造などに『資源として再利用』する役割。3つめは回収したCO2を大深度地下に貯留して、『大気中のCO2や循環しているCO2を削減』する役割だ。

各分野において、多くの企業が取り組みを進めており、さまざまな技術が生み出されているのだ。

現時点で研究・開発が進められているCO2回収方式の主なものには、化学吸収法、ダイレクト・エアー・キャプチャー(DAC)法、そして膜分離法の3つがある。

日本では、三菱重工エンジニアリング株式会社や日鉄エンジニアリング株式会社が化学吸収法で商業化の段階に達しており、川崎重工業株式会社がDAC法で、住友化学株式会社が膜分離法で実証段階に到達している。

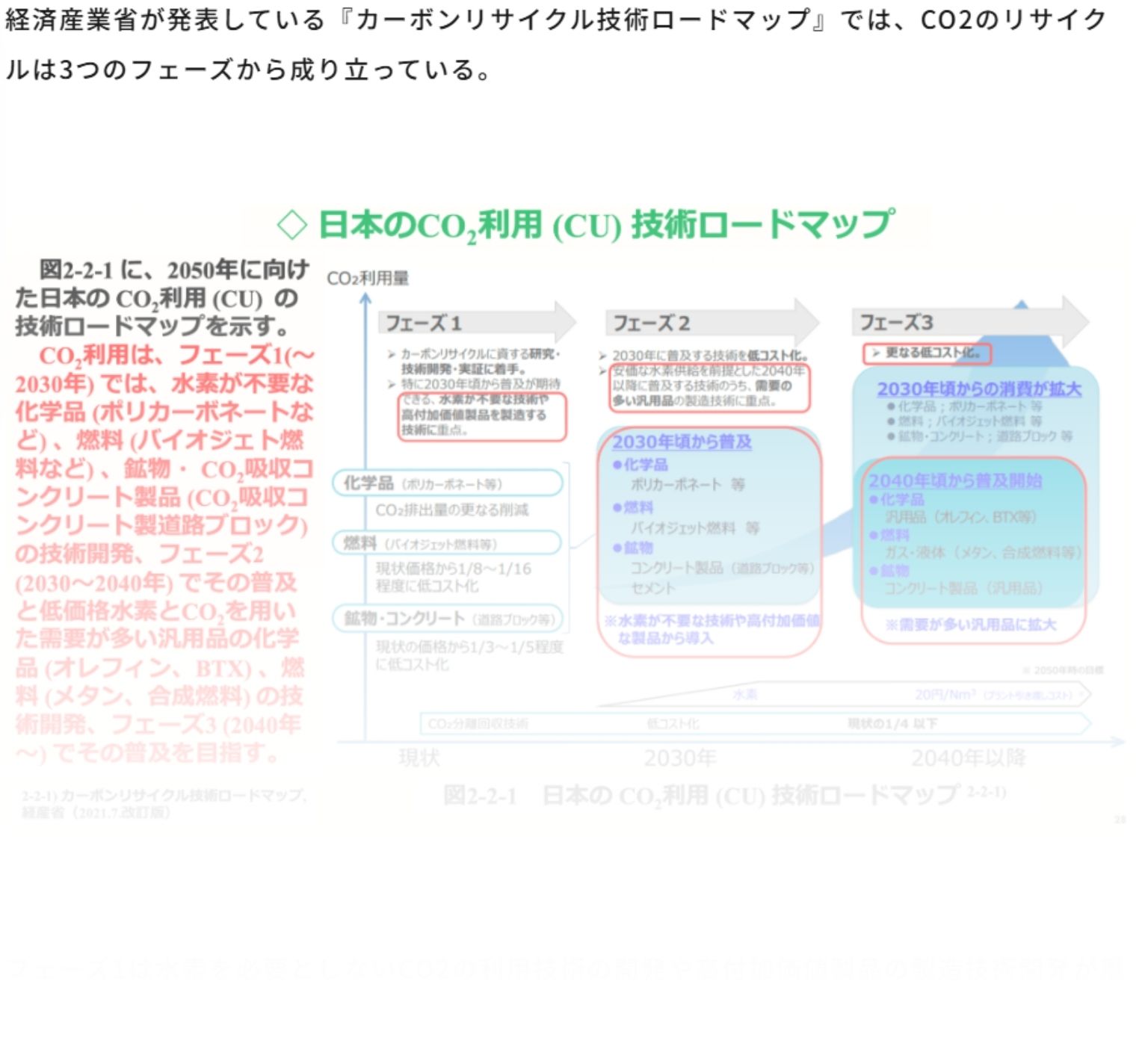

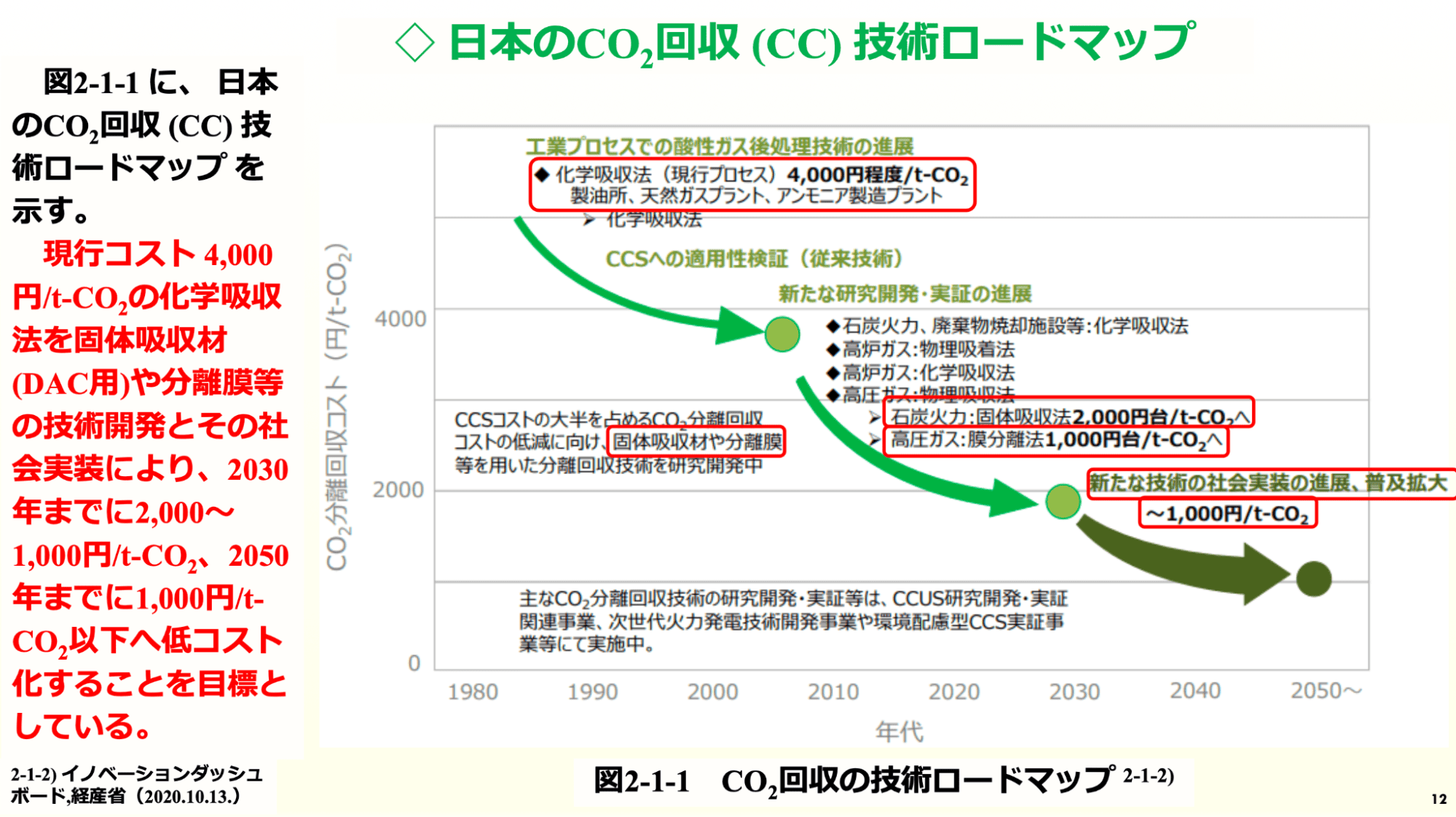

経済産業省のグリーンイノベーション戦略推進会議が発表している『CO2の回収技術ロードマップ』では、現時点で商用化されている化学吸収法のコスト(4,000円/t-CO2程度)を基準として、2030年までに1,000~2,000円/t-CO2程度へ、2050年までには1,000円/t-CO2以下にするという目標が掲げられている。

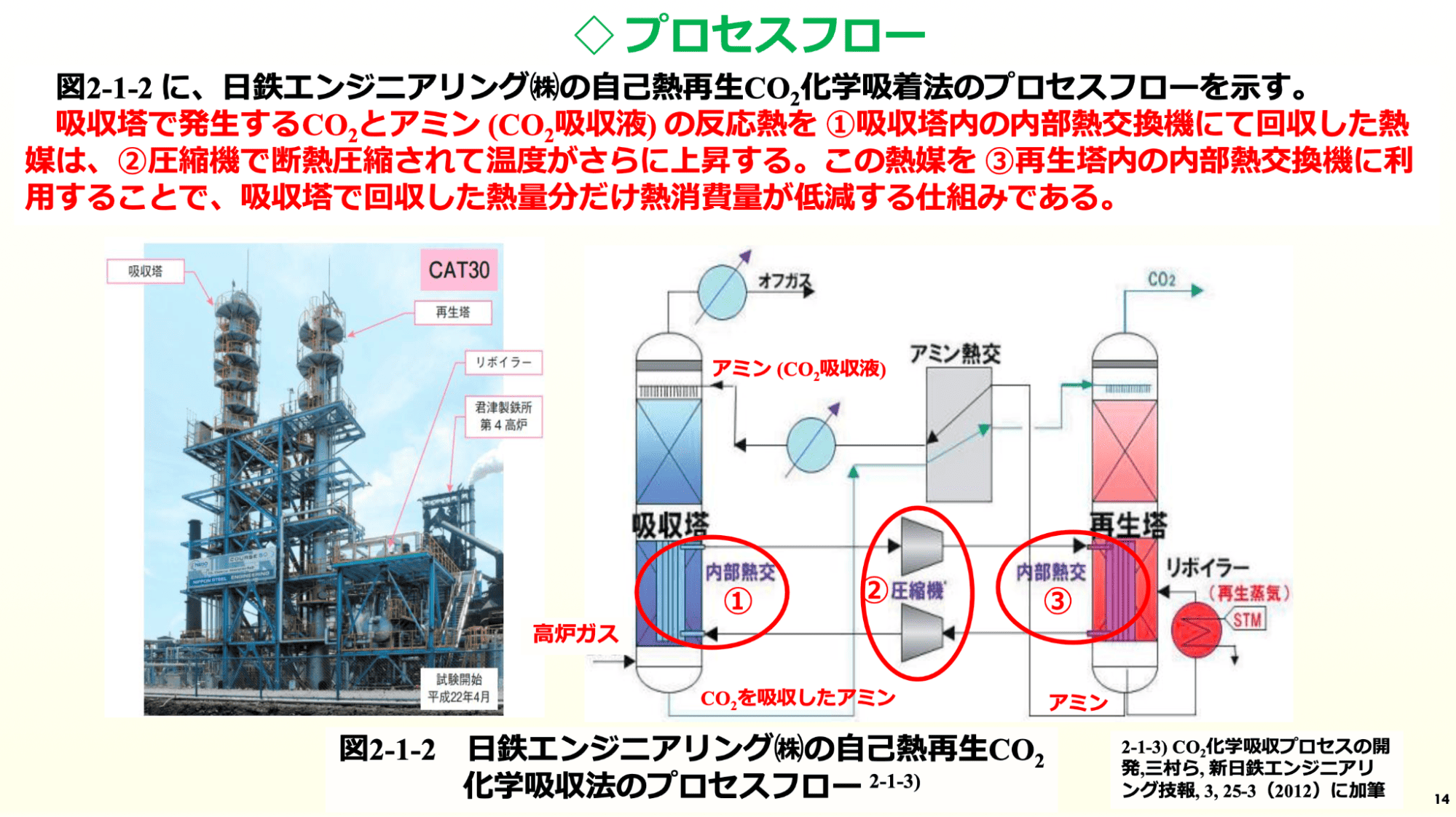

日鉄エンジニアリング株式会社が開発している化学吸収法の特徴は省エネ性にある。CO2吸収液として使用するアミンは、発熱反応によってCO2を吸収するため、この熱を回収し吸熱反応であるCO2再生工程で、必要な熱エネルギーの一部として利用するのだ。さらに、公益財団法人地球環境産業技術研究機構(RITE)が開発を進めている、より高性能なアミンをCO2吸収液に使用することで、熱消費量がさらに低減されたプロセスの開発が推進されている。

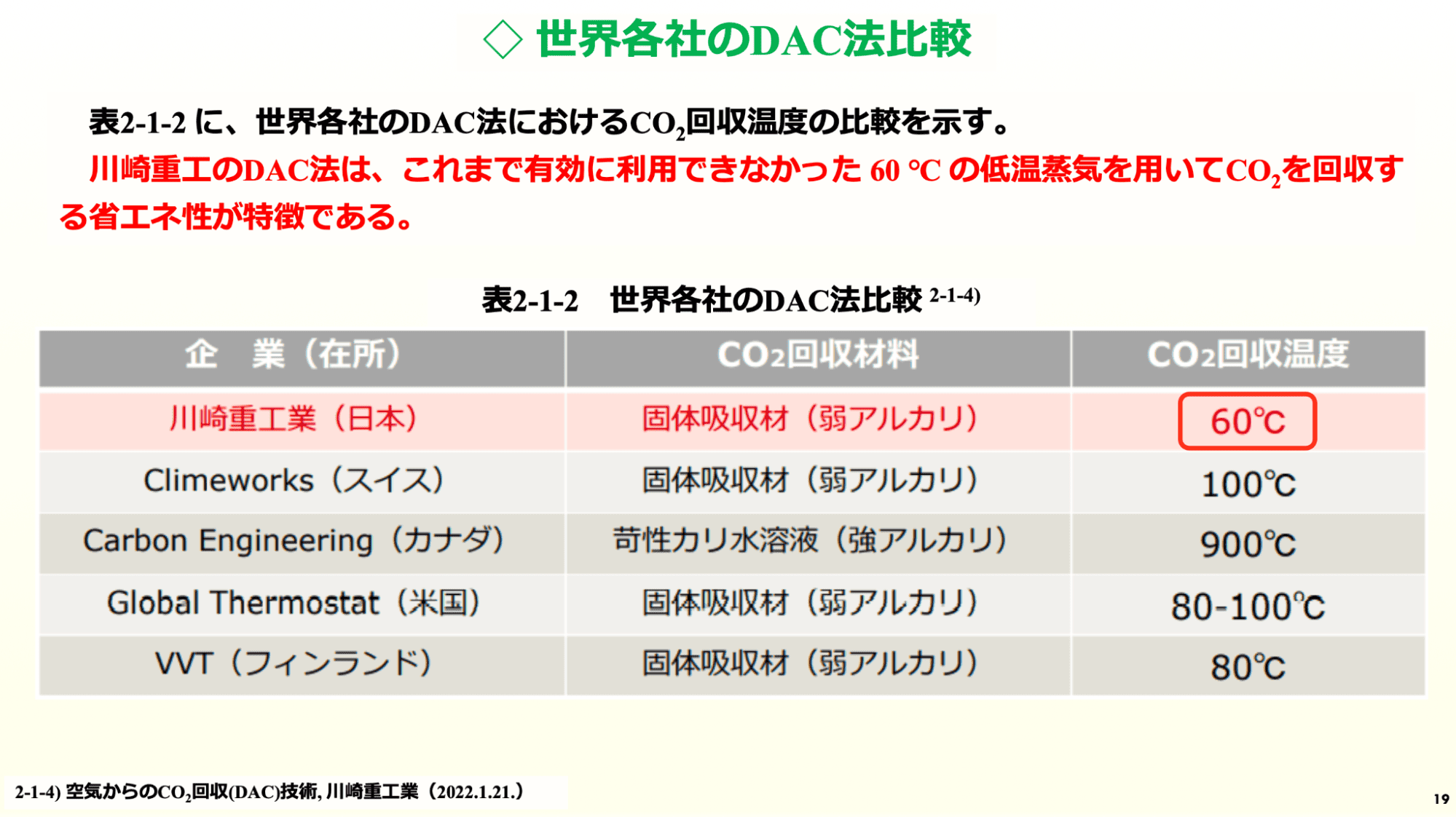

川崎重工業株式会社が開発したDAC法の大きな特徴は、60℃という低温蒸気でCO2の脱離回収ができることにある。このような低温蒸気はこれまで利用価値がないとされてきた。

実証試験では、CO2濃度400ppmの通常の大気を固体吸収材の充填されたCO2吸収器に送り込んでCO2を吸収させた後、60℃の蒸気を逆側からCO2吸収器に送り込み、CO2を脱離回収することで、CO2濃度は95%まで高められたことが確認されている。

「世界各社のDAC法を比較してみると、川崎重工業株式会社の技術は他国の企業に比べて非常に低い温度でCO2を回収できることわかる。しかも、いままで利用価値のなかった低温蒸気を使うということで、省エネ性の観点からは非常に有利な方法と言えるのではないだろうか」と横山氏は語る。

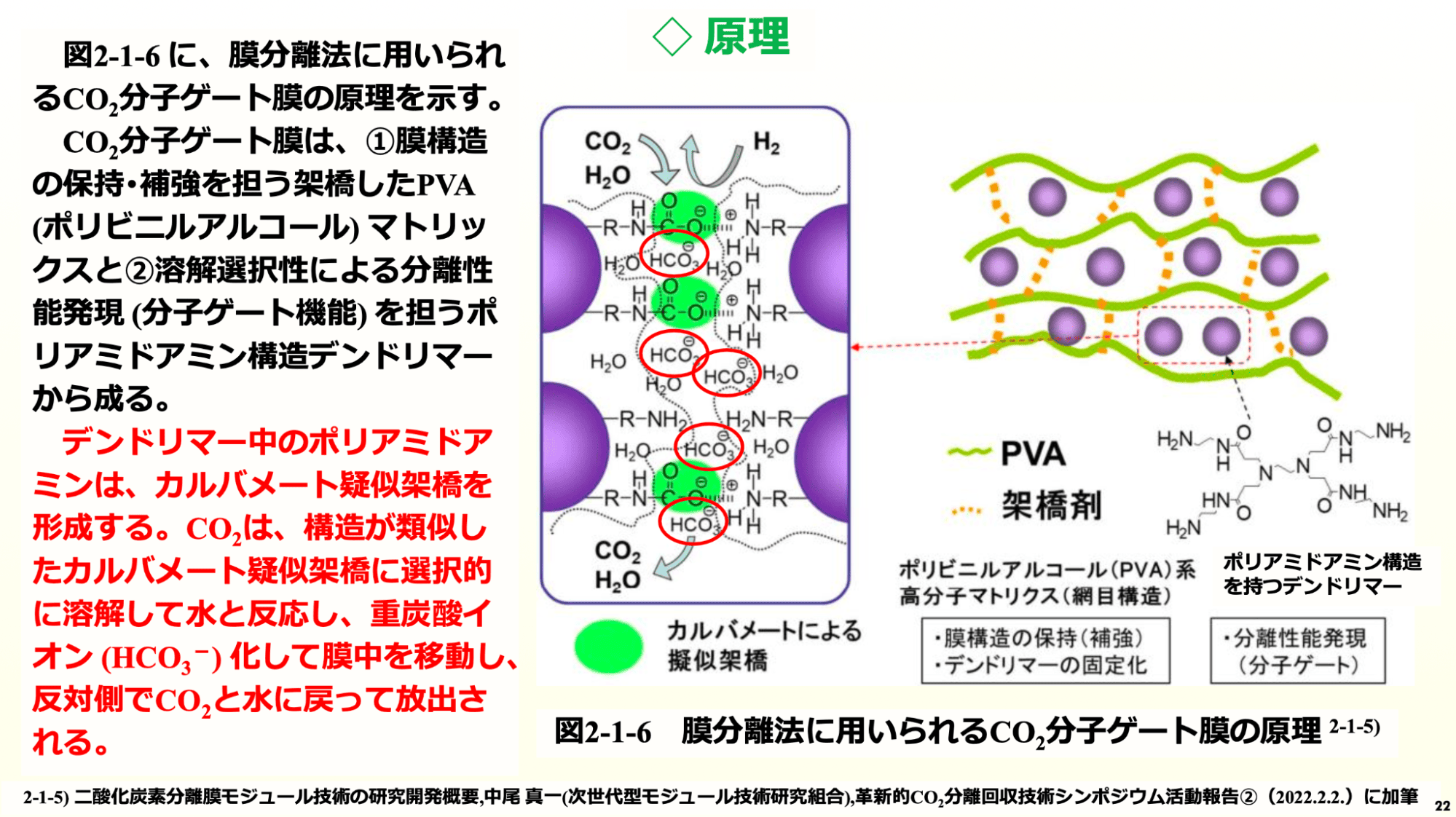

膜分離法は、現時点で最先端の低コスト分離・回収方法として期待されている技術だ。研究開発を進めているのは、次世代型膜モジュール研究組合である。この組合は2011年に発足し、2016年以降は住友化学株式会社とRITEが構成メンバーとなっている。

取り組みを進めているのは、『石炭ガス化で生産したCO2と水素の混合ガスを用いたCO2の分離・回収実証実験』だ。目標値として、回収コスト1,500円/t-CO2、回収エネルギー0.5GJ/t-CO2を掲げており、2030年頃までに実用化することを目指している。

この手法のポイントは分離・回収の際に使われる分子ゲート膜にある。この膜にはCO2と親和性の高い構造があり、この構造によって混合ガスの中からCO2が選択的に膜へ溶解しし移動することで分離・回収されるのだ。一方、CO2と分離された水素は、ブルー水素として水素発電用のクリーン燃料に利用されている。

これまで用いられていた方法には、分子ふるい性膜が使われていた。この膜は分子サイズの小さい水素を優先的に透過させ、膜を透過できずに入口に残ったCO2を回収するのだが、一部のCO2が膜を透過してしまうため、回収したCO2の濃度をどう高めるかが課題であった。分子ゲート膜による方法では、CO2と水素の混合ガス、さらにはCO2と空気中の窒素や副生成物のメタンなども、非常に高い効率で安定的にCO2と分離できることが実証試験で示されている。現在は、膜の耐久性をいかに高めるかを一番の課題とし、実用化に向けたさらなる研究開発が進められている。