日本や世界の半導体メーカー・会社・企業【分野別で紹介】

製造業

特に製造プロセスや生産管理の場面で、重要な指標となるのが「QCD」。「Quality(品質)」「Cost(コスト)」「Delivery(納期)」のバランスを最適化することが競争力や顧客満足度の向上につながるからだ。しかし、効果的にQCDを管理し分析・改善するには、単なる数値の追跡だけでは不十分であり、それぞれの要素がどのように相互作用しているかを理解することが不可欠である。本記事では、QCDの定義や管理・分析手法を解説し、持続的な成長を実現するためのヒントについて探っていきたい。

バランスの取れたQCDの実現には

「知識の収集、管理、共有」を行うナレッジマネジメントが必要不可欠!

ナレッジマネジメントの導入ステップを確認する

目次

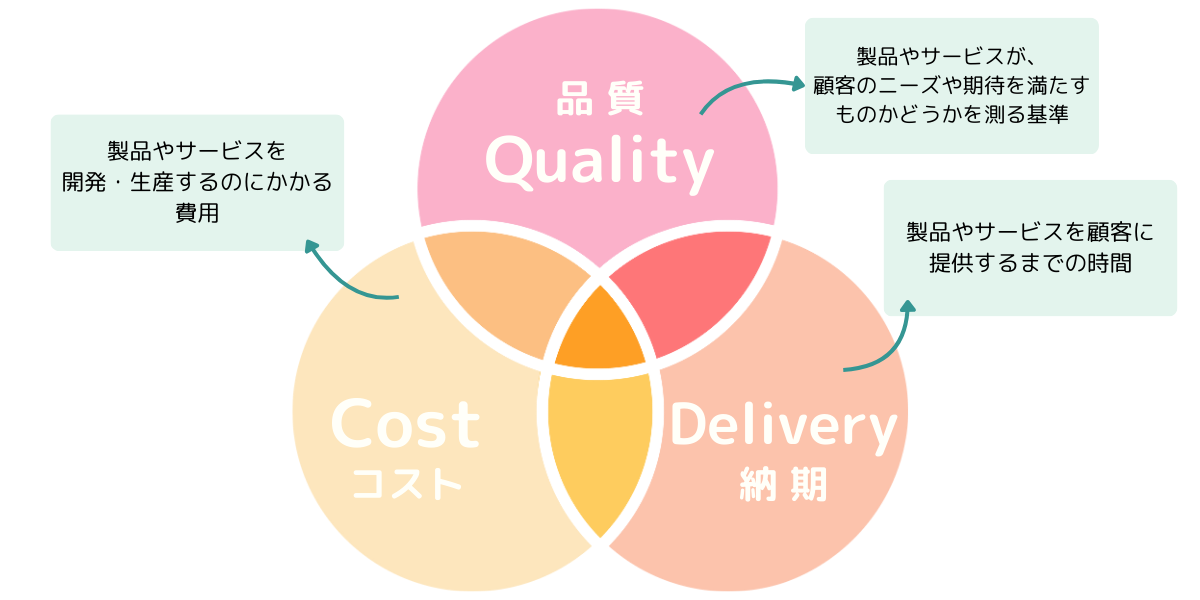

QCDとは、「Quality(品質)」「Cost(コスト)」「Delivery(納期)」の頭文字を組み合わせた用語で、主に製造業やプロジェクト管理の分野で使用されている。「生産管理の3要素」とも。QCDは1914年にアメリカのA.H.チャーチ氏によって提唱された概念とされている。日本では1960年後半ごろから製造業を中心に普及し、現在では製造業にとどまらず、ITや農業などさまざまな業界で用いられるようになった。

バランスの取れたQCDの実現には

「知識の収集、管理、共有」を行うナレッジマネジメントが必要不可欠!

ナレッジマネジメントの導入ステップを確認する

次にQCDの3要素についてそれぞれ詳しく解説したい。

まず、Qualityは製品やサービスが顧客のニーズや期待を満たすものかどうかを測る基準を指す。

Costは、製品やサービスを開発・生産するのにかかる費用のことだ。コスト管理次第で顧客の希望に沿った価格提供や市場での競争優位性を獲得できる。

Deliveryは、製品やサービスを顧客に提供するまでの時間を指す。めまぐるしくビジネス環境が変化する昨今においては、何よりスピードが求められる。迅速なソリューションの提供は信頼の向上につながるだけでなく、新規顧客のチャンスも生み出す。

QCDの要素をバランスよく管理することで、顧客満足度の向上、コスト効率の最適化、そして市場での信頼性確保が実現できる。各要素は相互に作用しており、1つの要素を重視しすぎるとほかの要素に歪みをもたらす恐れがある。そのため、総合的に顧客のニーズや市場の状況を勘案し、最適なバランスを見つけることが重要だ。

バランスの取れたQCDの実現には

「知識の収集、管理、共有」を行うナレッジマネジメントが必要不可欠!

ナレッジマネジメントの導入ステップを確認する

時代の変化とともに、「QCDSE」「QCDF」「QCDR」など派生した用語がいくつも生まれている。これらの多くはQCDに何らかの要素を加えた形で運用されていることが多い。たとえば、QCDSEはQCDにSafety(安全)とEnvironment(環境)が加わったもので、主に建設業の施工管理などで用いられる手法を指す。このうち、Environmentはプロジェクトが環境に与える影響を最小限に抑えることを目指す要素で、脱炭素社会や持続可能なものづくりの実現においては不可欠な要素といえる。

次にQCDFはFlexibility(柔軟性)を加えた概念だ。このフレームワークはQuality、Cost、Deliveryの3要素に加え、顧客の多様なニーズや市場の変化に柔軟に対応する能力を評価するために用いられる。

最後にQCDRはRisk(リスク)を加えたもので、ビジネスに潜むリスクを把握し対処することを重視したフレームワークである。近年は、AIやIoTなど多くの先端技術が登場しており、より多角的な観点からリスクの分析・洗い出しを行わなければならない。リスクを軽視すると、納期遅延やコスト増加、品質低下といった結果を招く恐れがある。

前段でも述べたように、QCDは3要素どれもが欠けてはならず、それぞれのバランスを保つことが極めて大切だ。しかしながら、状況によってQCDの優先順位づけを行わなければいけない場合もある。

まず、最も優先すべきはQualityである。Qualityは製品やサービスの価値を決める要だ。どれだけコストを削減し、納期を圧縮したところで、製品やサービスの品質が顧客の要求に届かなければ意味をなさない。むしろ、レピュテーションリスクが発生して、ブランド毀損や信用の低下などの結果を招く。

バランスの取れたQCDの実現には

「知識の収集、管理、共有」を行うナレッジマネジメントが必要不可欠!

ナレッジマネジメントの導入ステップを確認する

一方で、Qualityを重視しすぎて納期遅延がたびたび発生したり、コストが高すぎたりすると、顧客満足度を低下させる原因につながりかねない。顧客のニーズや課題解決を大きく超えるものは市場では過剰品質(オーバーシュート)とみなされる。

※過剰品質(オーバーシュート)に関する解説はこちらの記事をご参照ください。

CostとDeliveryのバランスを考慮することが重要だ。ただ、この2つの要素に偏りすぎると品質に影響が及ぶ。それぞれの3要素はトレードオフの関係にある。

そこで基準としたいのが、顧客のニーズや市場トレンドだ。たとえば、顧客が納期の短縮を強く求める場合は、多少のコスト増加を許容してでも納期を優先する。逆に、予算が厳しい場合は、納期を延長してでもコスト削減を図ることが肝要だ。ただ、どれも致命的に品質が低下しない範囲内での調整が求められる。

バランスの取れたQCDの実現には

「知識の収集、管理、共有」を行うナレッジマネジメントが必要不可欠!

ナレッジマネジメントの導入ステップを確認する

QCDを実践しても、適切な形で運用がなされていなければ期待した結果は出ないだろう。ここでは、QCDの管理・評価・分析の方法についてステップ順で解説する。

まず、生産プロセスや業務フローに潜む課題や問題点を分析するためにQuality、Cost、Deliveryに関するデータを収集する。この段階では、現場担当者へのヒアリングやアンケートを実施し、現場での課題や問題点を洗い出すことが重要だ。具体的には、不良率や歩留まり率、製造コスト、納期遅延の頻度といった項目が挙げられる。

見える化・統合化を付加価値の向上や競争力強化につなげる!

製造業に必要なDXとは?

資料(無料)を見てみる

収集したデータと現場からの情報をもとに、具体的な課題を明確化していく。たとえば、不良率が高い場合は、特定の製造プロセスや設備状況に問題がないかを調査する。課題が明らかになったら、その原因を分析して改善策を検討する。この際、改善策の効果と実行可能性を評価し、優先順位付けを行うことが極めて肝要だ。

改善策を実施する際には、現場の従業員に十分な説明と啓蒙を行い、協力を得ることが不可欠だ。告知なしに実施してしまうと組織内にハレーションが発生し、かえって逆効果になってしまう。また、改善策の実施前と実施後でデータを収集し、進捗状況をモニタリングすることも重要である。

収集したデータを分析して、改善策によってどのような効果が得られたかを検証する。もし、当初設定した目標に到達していない場合は、再度、課題や問題点を洗い直し、別の改善策を検討することが重要だ。この4つのプロセスを繰り返すことで、継続的なQCDの向上が期待できる。

バランスの取れたQCDの実現には

「知識の収集、管理、共有」を行うナレッジマネジメントが必要不可欠!

ナレッジマネジメントの導入ステップを確認する

最後に、QCDが役立つ具体的な活用シーンを3つほど紹介する。

システムは顧客のビジネスの根幹となるケースが多く、品質を疎かにすると顧客の事業に大きな影響を及ぼしかねない。最悪の場合、賠償問題などのトラブルに発展することも考えられる。そのため、まずは品質を最優先すべきだ。ただし、コストや納期を伸ばし切ることは現実的に難しい。

また、システムは極めて専門的な領域となるため、顧客へ丁寧かつ細やかな説明が求められる。特にWebシステムは目に見えない成果物となるため、本質的な価値が認識されにくい。コストや納期に対しての裏付けや根拠を1つひとつ示していくことが肝要といえる。

バランスの取れたQCDの実現には

「知識の収集、管理、共有」を行うナレッジマネジメントが必要不可欠!

ナレッジマネジメントの導入ステップを確認する

製造業では労務費に加え、材料費や製造経費などが発生する。とりわけ自動車や建機といった大型製品を生産・開発しているケースでは、取り扱うパラメーターは複雑化しやすい。たとえば、歩留まり改善をとっても、製造プロセス、設備の不具合、作業手順書やマニュアルの欠如、技術者のリソース不足など、さまざまな原因が考えられる。QCDの三要素をバランス良く改善することで、生産プロセスの最適化が進み、企業全体の効率性と柔軟性が高まるだろう。

企業が競争優位を確立するには、長期的な視点で戦略を策定する必要がある。その際、QCDのバランスを考慮することが不可欠だ。たとえば、新製品の市場投入を計画する際、品質を高めることは顧客満足度の向上につながるが、開発コストの増加や市場投入の遅れを招く可能性がある。逆に、コストや納期を優先しすぎると、品質が低下し、ブランド価値を損なうリスクもある。

このようなトレードオフを最適化するためには、競争環境や顧客ニーズを分析し、どの要素を優先すべきかを明確にすることが重要だ。特に技術革新が進む分野では、QCDの視点から投資判断を行い、持続的な成長につなげる戦略を構築することが求められる。

QCDのバランスを評価し、改善のための強みや弱みを洗い出す!

戦略策定におすすめなSWOT・クロスSWOTのテンプレートはこちらから

テンプレート(無料)をダウンロードをする

QCDは、適切に管理・運用することで競争力の強化や業務効率の向上につながる。特に、データを活用した継続的な改善が重要であり、現場の課題を的確に捉え、迅速に対応する仕組みを整えることが求められる。技術の進化と市場環境の変化が激しい現代において、QCDの最適化は企業の持続的成長の鍵となるだろう。今後もQCDの視点を活かしながら、より高い価値を提供できる体制の構築が不可欠といえるだろう。