日本や世界の半導体メーカー・会社・企業【分野別で紹介】

製造業

住友金属鉱山株式会社(以下、住友金属鉱山)では、2022年に『新規事業/研究開発テーマ探索ワーキンググループ(以下、ワーキンググループ)』をスタートさせており、2023年のストックマーク主催セミナーにて、その活動の趣旨や進め方、スタートから1年半が過ぎての変化などについてお話を伺った。今回は第2弾として、実際にグループリーダーとして活動している同社の社員から、山あり谷ありの活動について「生の声」をお届けする。

ご登壇いただいたのは、前回から引き続きとなる同社 新居浜研究所の東間崇洋氏、そして新たに、同社 材料研究所の相川達男氏。現在、東間氏は市場ニーズ起点で、相川氏は技術シーズ起点でそれぞれ研究開発テーマを探索している。それぞれのアプローチの共通点と相違点、市場ニーズと技術シーズの結節点の見つけ方についてお話を伺った。

※この記事は、ストックマーク株式会社が2024年8月22日に主催したWEBセミナー『住友金属鉱山の挑戦-市場ニーズと技術シーズの結節点を探る』の内容を中心にまとめたものです。

東間 崇洋氏

住友金属鉱山株式会社

技術本部 新居浜研究所 主任研究員 博士(情報科学)

2012年 東北大学大学院を修了後、住友金属鉱山に入社。蓄電材料の研究開発に従事し、新材料の基礎研究や事業化を推進。材料研究開発に機械学習や計算科学を取り入れるため、北陸先端科学技術大学院大学にて情報科学技術を学び、博士号取得。

現在は材料開発を効率化するためのマテリアルズ・インフォマティクスの開発・基盤構築を推進している。研究開発と並行して、2022年に新規事業・新規研究開発テーマを創出するための部門横断型のワーキンググループに参画し、研究開発テーマの企画業務にも従事している。

相川 達男氏

住友金属鉱山株式会社

技術本部 材料研究所 粉体応用グループ 主任研究員 博士(工学)

2018年 住友金属鉱山に入社(キャリア採用)。前職は、大学にて高分子化学および界面科学関連の研究職に従事していた。住友金属鉱山に入社後は、前職の知見を活かして金属ペーストの開発に従事。2022年度から新規事業・新規研究開発テーマを創出するためのワーキンググループに参画し、研究開発テーマの企画業務を行いながら、金属ペーストの開発を行っている。

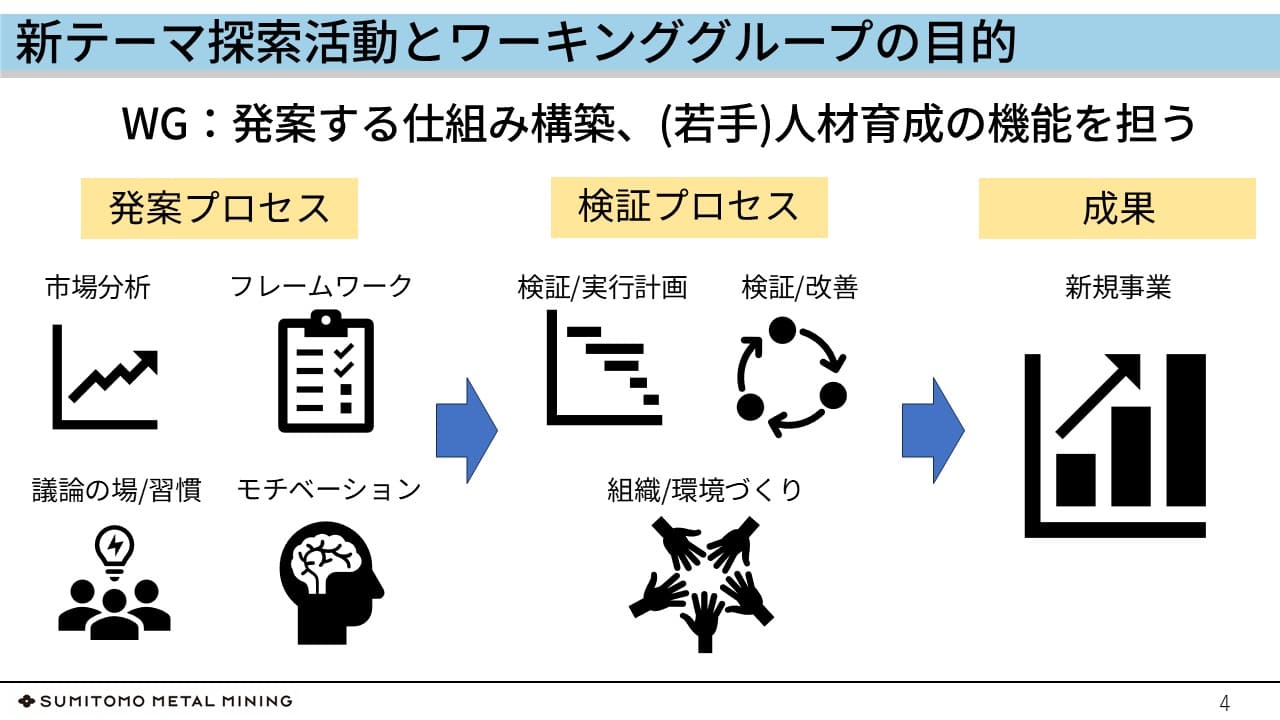

同社のワーキンググループ活動を端的に言うならば、「人材育成も兼ねた、新しい事業ポートフォリオを作るための活動」となる。この活動の端緒には、「新規事業創出の流れを組織として整備し、かつ、このフローを実行できる人材を育てたい」という思いがあった。

「これまで会社のリソースはどうしても短期的に刈り取りができるテーマに割かれることが多く、研究員も同様に、すでに確立している事業に関する研究を進めることがほとんどでした。その結果、ほかの人が進めている研究開発テーマを知る機会が失われてしまい、新しいことを考える文化がない、また議論をする習慣やそのための場が社内にはないという課題感がありました。」(東間氏)

活動のプロセスは大まかに2つの段階に分けられており、最初のプロセスである「発案プロセス」では、世の中や市場の動向を探るための情報を集めて、チームで議論をする。次のプロセスの「検証プロセス」では、実際に研究開発テーマを設定し、実行計画を立案、予算とリソースの確保などを行う。その後、研究を進めるための組織づくりや環境づくりが整ったら、小規模ながら研究開発をスタートさせる。そして、検証と改善を繰り返して、そのテーマが本当に事業になり得るのかどうかを検討していく。最終的に、研究開発で投資した以上のものを回収してビジネスとして成功させるのが理想である。

東間氏はワーキンググループがスタートした2022年から参画している。2023年に新規研究開発テーマを提案し、それが採択されたため、2024年からは、そのテーマで本格的にスタートする意義があるのかどうか、検証のステージでの取り組みを進めている。

東間氏の場合、ニーズ起点で新しい研究開発テーマを探索した。まずは社会課題などの情報を収集した上で、いくつかの研究開発テーマ候補をピックアップ。その中から、自社技術や自身のモチベーションとして「できそうだ」「取り組む価値がありそうだ」というテーマに絞っていった。

「ニーズ思考のいいところは、すでに課題が明確なところです。私の場合、『世の中のこの問題に対して、この技術で解決できる』と思考するほうが得意だったので、リソースはさておき、いったんニーズから下ろしていって、適合している技術があれば提案するかたちで進めました」と東間氏は話す。

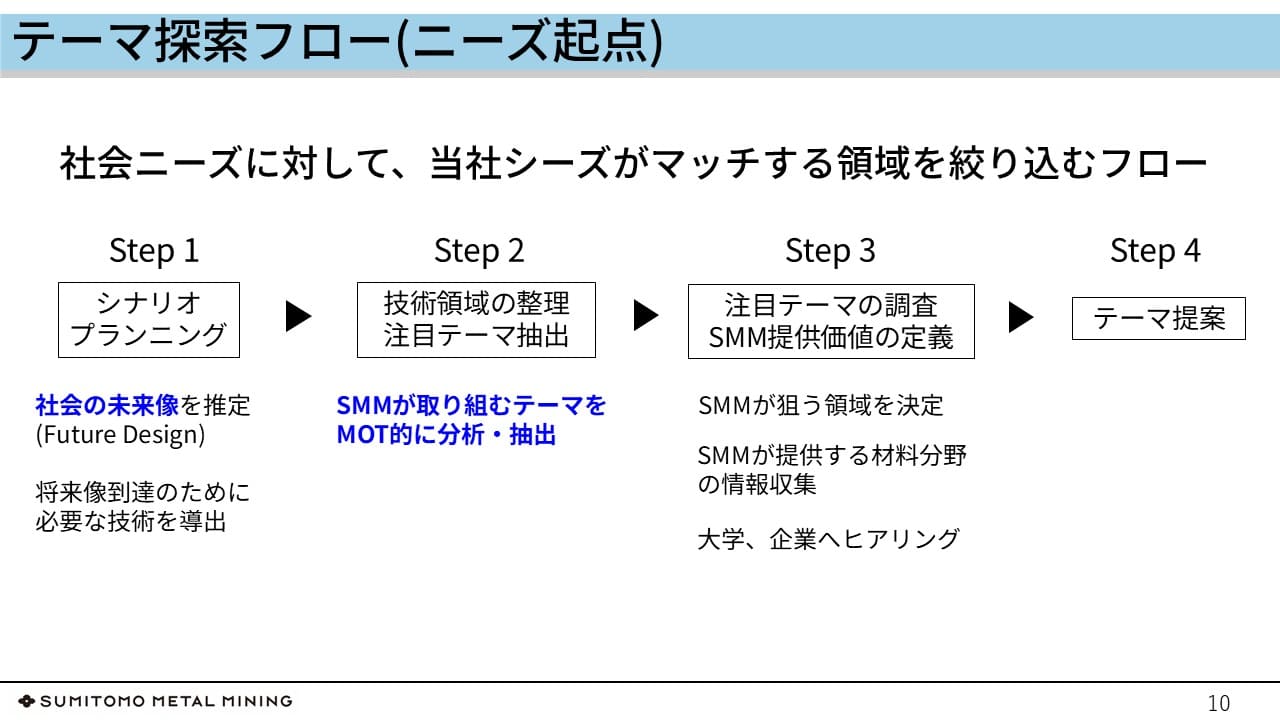

東間氏のテーマ探索は、4つのステップを踏まえて進められている。

ステップ1で行うのはシナリオプランニングだ。まず社会課題や未来像を推定し、そこからバックキャスト的に、現時点で何が求められているか、その穴を埋めるために必要な技術は何か、自社はどういう貢献ができるか、などを導き出していく。

続くステップ2では、必要な技術を整理しながら、自社として注目すべきテーマを抽出していく。自社にある技術を踏まえつつ、足りないところはどういう戦略で補うのか、例えばM&Aを行うなら自社技術とはどう折り合いをつけるのか。自社でこの研究開発テーマにとりかかる意義とは何か、などを考えていく。東間氏のイメージでは、ここで市場ニーズと自社の技術シーズが結節されるのだという。

ステップ3は、ステップ2で抽出した注目テーマについて、自社が提供できる価値を明確に定義するため、市場調査や外部ヒアリングを進める。

「自分達だけで企画を煮詰めても、希望的観測に基づいた未来しか描けません。実際の生の声を聞くことは非常に大事だと思っています。『予想通り、お客さまはここで困っていた』、あるいは、『お客さまはここで困っていると思っていたけど、実際は全然困っていなかった』と見極めていき、提案を最後まで持っていけるかどうか、確度を高めていくんです。ステップ3では、ステップ4の「社内の意思決定層に対するテーマ提案」を念頭に、『意思決定者に伝わりやすいシナリオとは何か』を考え、そこを埋めるためにどういうテーマが当社にとってふさわしいか、そういう根本の部分を考えて進めていました」と東間氏は話す。

そのためステップ3では、マネタイズの検証も重要視している。企業の中で発案することは、実際に自社のリソースを“割いていただく”ことであり、意思決定をする役員を納得させる算段をつけなければいけない。テーマ設定に際し、「お客さまの困りごとに対して当社はこういう価値を提供して解決することができる。それが競争力になるし、参入障壁となるので、お金を稼ぐことができる」というシナリオが描けることが非常に大事だと、東間氏は説明する。

以上のステップを経て、最後のステップ4でテーマを提案する。ゴーサインが出れば、晴れて研究開発をスタートできる。

相川氏は研究機関での研究職を経て住友金属鉱山に転職した。研究開発部門で働くようになって5年ほど経った2022年にワーキンググループに参画。ただ自分の専門分野が住友金属鉱山の事業とかけ離れた場所にあったため、自社がフォーカスするニーズについて明確には理解できていなかったという。

そのため、ニーズを起点に考えるのではなく、自社の技術シーズや自分の専門分野を活用して社会の課題に応えるアプローチを選んだ。

だが、提案したアイデアは2回却下され、アイデアが承認されたのは予定よりだいぶ遅れたタイミングだった。1回目の提案の時は当該技術分野についてあまりに素人で、その業界では当たり前のことなどが抜け落ちていたのだという。続く2回目の提案も、業界の市場の構造、当該製品の売りだし方、それらに対する自社の立ち位置などがうまく説明できなかったことが原因で却下となる。ここから数カ月、相川氏が「修行」と称する模索の期間が続いた。

「自分の手持ちのネタがだんだん尽きてくるんです。だから、違う分野のことを勉強したりして、ネタを無理やりにでも新しく補充していきました。様々な分野を探求しながら会社に寄り添っていったようなイメージです」と相川氏は話す。