日本や世界の半導体メーカー・会社・企業【分野別で紹介】

製造業

ウクライナ情勢によるサプライチェーン寸断リスクの高まりや、原材料・エネルギー価格の高騰、そのほか脱炭素社会に向けた国際的気運の強まりなど、製造業を取り巻く環境はこの1年で大きく変化した。この記事では、2023年版ものづくり白書のうち、製造業を取り巻く環境やカーボンニュートラルの動向を中心にまとめた。

2023年版ものづくり白書(ものづくり基盤技術振興基本法第8条に基づく年次報告)

https://www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2023/index.html

「2024年版ものづくり白書」の要点まとめ資料はこちら!

▶︎資料(無料)を見てみる

目次

2000年代以降より、リーマンショックや東日本大震災など予測不能な出来事が相次いで発生し、世界の経済事情が厳しさを増している。近年においては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大や、ロシアによるウクライナ侵攻などにより、原材料価格やエネルギー価格の高騰化、部素材不足や物流の混乱が起こり、日本の製造業企業においても原材料などの調達先、生産拠点の変更、もしくは移転などといった、サプライチェーンの見直しを迫られている。また、国際社会において脱炭素や人権保護を実現を目指す気運の高まりもあり、従来通りのビジネスだけを行っていくのは難しくなりつつある。

こういった製造業を取り巻く環境の変化に対して、これまでのようなコストや効率性重視の生産活動ではなく、課題解決に向け企業の枠を超えたサプライチェーン全体での見直しに取り組まなければならない状況となっている。

「2023年版ものづくり白書」の要点をPDFにまとめました!

ご共有用としてぜひご活用ください。

▶︎まとめ資料をダウンロードする

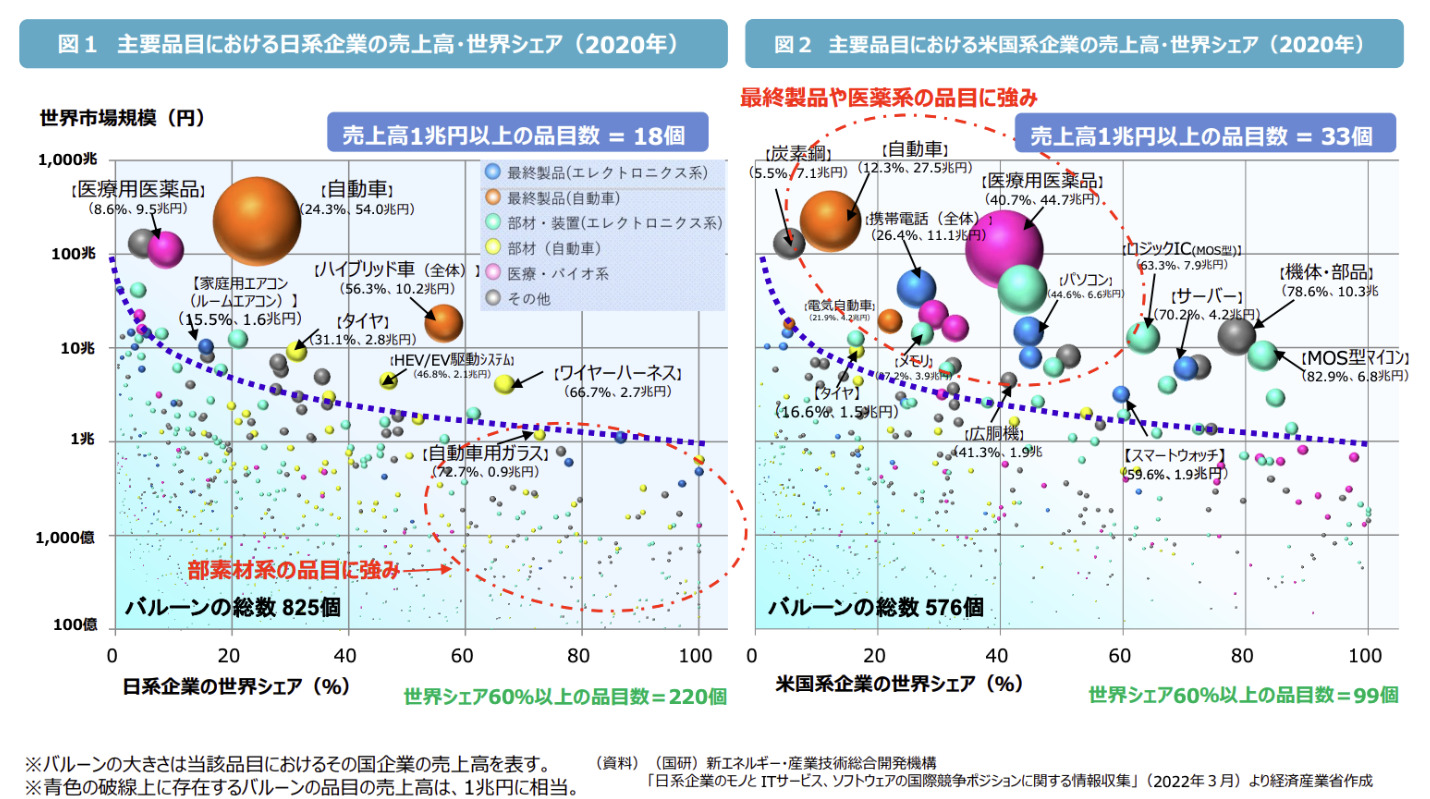

日本国内の製造業は、国内の雇用の約2割、GDPの約2割を担っており、日本経済の屋台骨だ。年々競争の激化する国際社会においても、200を超える品目において世界シェア60%以上を達成、売上高1兆円以上の製品は18個あり、特にエレクトロニクス系や自動車などの部素材系の品目の強さが際立つ。

一方で売上高の大きい最終製品の売上高、世界シェアについては、米国の方が日本よりも高い傾向がある。米国は、日本よりも世界シェア60%以上の品目は少ないが、売上高1兆円以上の品目は33個と、製造大国である日本や欧州、中国と比較しても最多だ。また、売上高の高い品目も部素材から最終製品まで多種多様であり、日本とは異なる幅広い強さだといえる。

日本はいくつかの特定品目において強さを発揮しているが、売上高が10兆円以上の品目は「自動車」のみであり、自動車産業に大きく依存している。

「2023年版ものづくり白書」の要点をPDFにまとめました!

ご共有用としてぜひご活用ください。

▶︎まとめ資料をダウンロードする

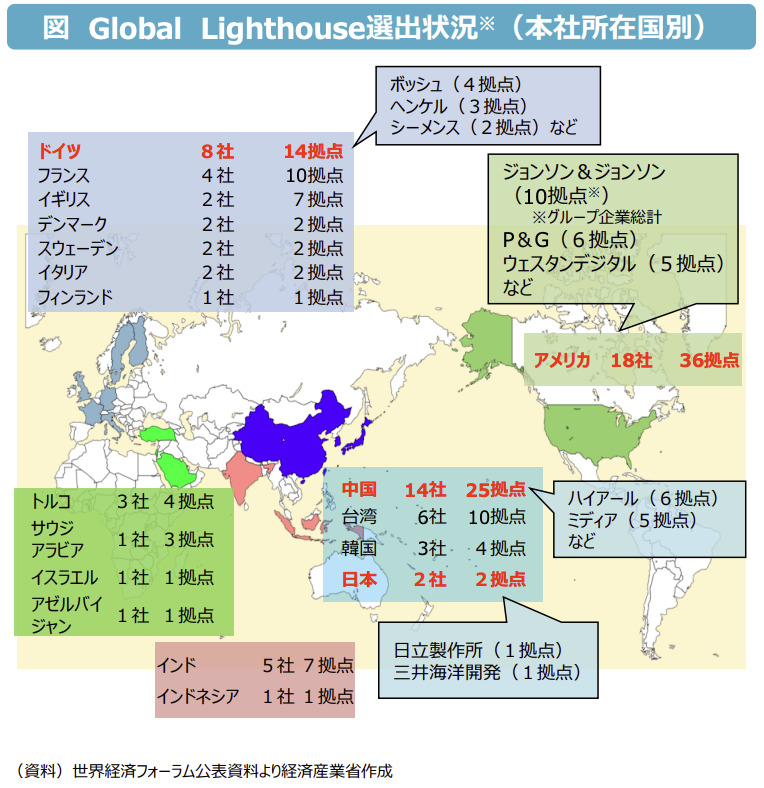

製造業をめぐる国際的な潮流を知るひとつとして、世界経済フォーラムで選出される「グローバル・ライトハウス(Global Lighthouse)」が挙げられる。グローバル・ライトハウスとは、世界の数多くある工場の中から、手本となるような最先端工場を認定するもので、2023年1月時点で132の工場が選ばれている。

選出されている工場の共通点として、経済的効率性の高さだけでなく、デジタル技術を活用して、サプライチェーン全体で最適化を図ることができている点が挙げられる。具体的には、生産性の向上はもちろんのこと、多様化する市場ニーズに柔軟に対応できるのか、また、エネルギー効率性を上げ、温室効果ガス削減などの環境負荷の低減が実現されているかという点が評価されている。

このことから、現在の潮流として、DXやGXを活用して全体的な最適化の達成ができているかどうかが、先進性の国際的な評価基準となりつつあることが分かる。

「2023年版ものづくり白書」の要点をPDFにまとめました!

ご共有用としてぜひご活用ください。

▶︎まとめ資料をダウンロードする

地球全体の課題となっている気候変動問題を解決する一手として、温室効果ガスの削減が世界的に注目されている。2015年にはパリ協定が採択され、120以上の国と地域が2050年にカーボンニュートラル社会を実現するという目標を掲げている。

「2023年版ものづくり白書」の要点をPDFにまとめました!

ご共有用としてぜひご活用ください。

▶︎まとめ資料をダウンロードする

カーボンニュートラルの目標を掲げる国と地域が世界中で増加している今、脱炭素の取り組みへの気運は高まっているといえる。

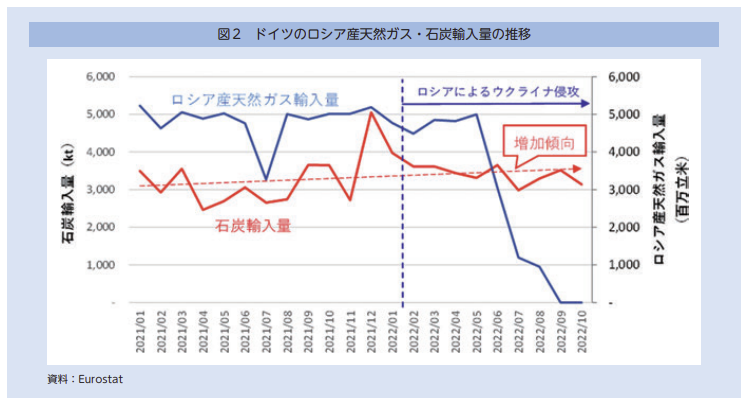

また2022年は、ロシアのウクライナ侵攻が始まり、世界各国でエネルギーの価格が高騰した。ウクライナは希ガス類やレアメタル類の生産を担っている。日本は同国からの輸入割合が低く、影響範囲が小さく済んだものの、欧米諸国によるロシアへの経済制裁と、その報復処置としての各種原材料やエネルギーの輸出が停止されたことにより、欧州を中心として世界各国に大きな影響を与えることとなった。

このことから、これまで否定的な評価が付けられていた原子力発電が、輸入依存の要素が小さいこと、化石燃料を使用しないため温室効果ガスの発生を抑えられることから、脱炭素となるエネルギー源だけでなく、安全保障に役立つエネルギーという位置付けが加わった。

つまり、資源やエネルギーの問題は、持続可能性への配慮だけでなく、経済安全保障の観点からも検討しなければならない問題となっているのだ。この動向は日本企業の経営課題としても、極めて重要な課題となっている。

「2023年版ものづくり白書」の要点をPDFにまとめました!

ご共有用としてぜひご活用ください。

▶︎まとめ資料をダウンロードする

GX(グリーントランスフォーメーション)の重要性は、日本国内、国外問わず、年々増してきている。欧州では、市場で取引される電池のライフサイクル全体を規制する欧州バッテリー規則案などを初め、脱炭素に向けて関連する市場ルールの形成が進んでいる。このようなルールに対して迅速に対応する必要があり、脱炭素に向けた取り組みの重要度が増している。また、製造事業者に対する脱炭素のための取り組みの要請は高まっており、今後もサプライチェーンの高度化や強靭化は重要課題であり続けるはずだ。

GX実現のため、2022年7月に必要な施策検討を目的とした「GX実行会議」を設置し、「GX実現に向けた基本方針」を取りまとめている。2023年2月に同基本方針は閣議決定され、化石燃料中心の日本経済、社会の産業構造を、クリーンエネルギー中心に移行するための下準備が行われつつあるといえるだろう。

基本方針のなかでは、気候変動問題への対応やウクライナ侵攻といった外部要因を踏まえ、エネルギーの安定供給の確保と、さらには日本の産業競争力の強化、そして経済成長の実現を同時に実現するため、必要不可欠となる巨額の投資を官民協調でスピーディーに実行するといった内容が示されている。

「2023年版ものづくり白書」の要点をPDFにまとめました!

ご共有用としてぜひご活用ください。

▶︎まとめ資料をダウンロードする

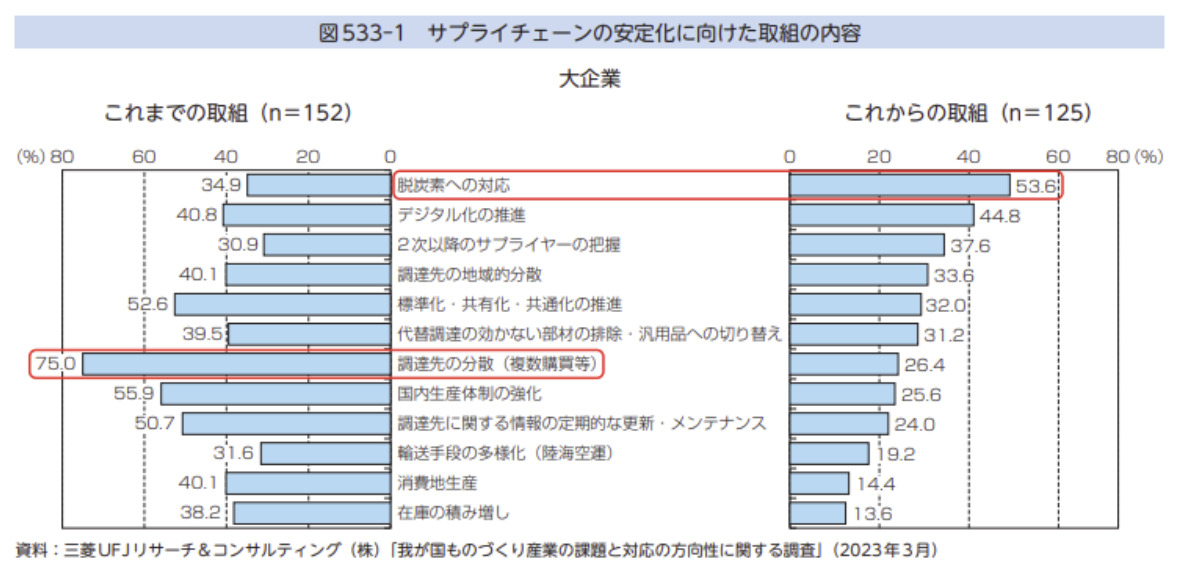

日本の製造業の大企業に対して行われたサプライチェーン安定化に向けた取り組みの調査によると、これまで行ってきた取り組みとしては「調達先の分散」の項目を挙げる企業が多かったが、今後の取り組みに関しては「脱炭素への対応」を挙げる企業が過半数であった。

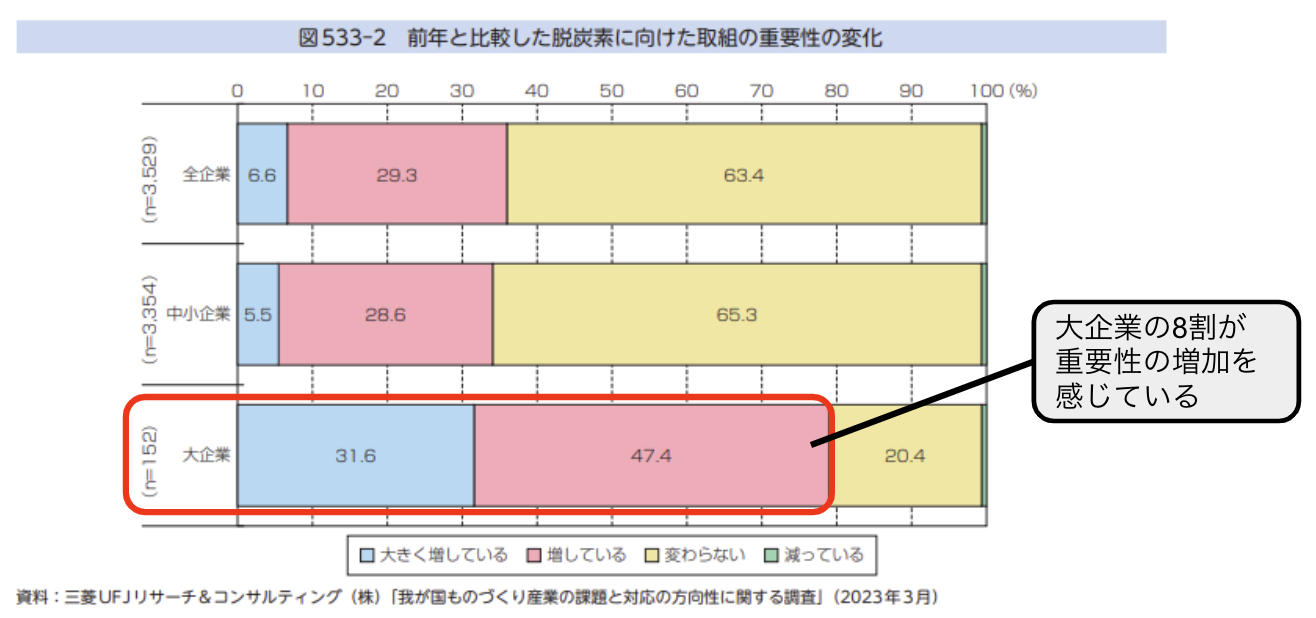

また、前年と比較した、脱炭素に向けた取り組みの重要度の変化に関しては、重要性が「大きく増している」、「増している」と回答した大企業が約8割となっている。

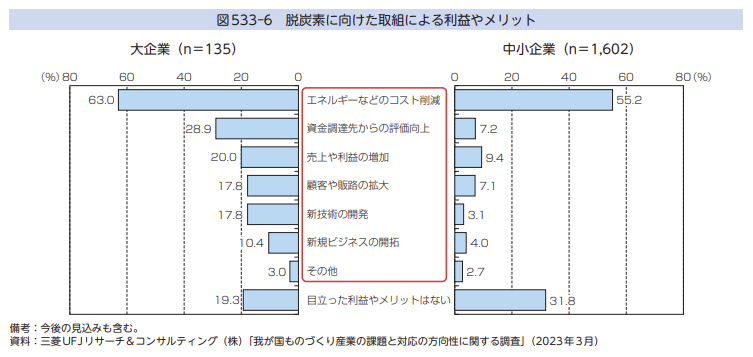

製造業事業者のうち、大企業の約9割が具体的な取り組みに着手しており、さらに約8割の大企業が、脱炭素に向けた取り組みによって利益やメリットが生まれていると回答している。このうち、約4割が取り組みコストに対してメリットがあると回答している。

こうした取り組みから利益やメリットを得るためには、脱炭素の取り組みをきっかけに、DXや新規ビジネス開拓などを進めることが有効な手立てとなることだろう。

「2023年版ものづくり白書」の要点をPDFにまとめました!

ご共有用としてぜひご活用ください。

▶︎まとめ資料をダウンロードする

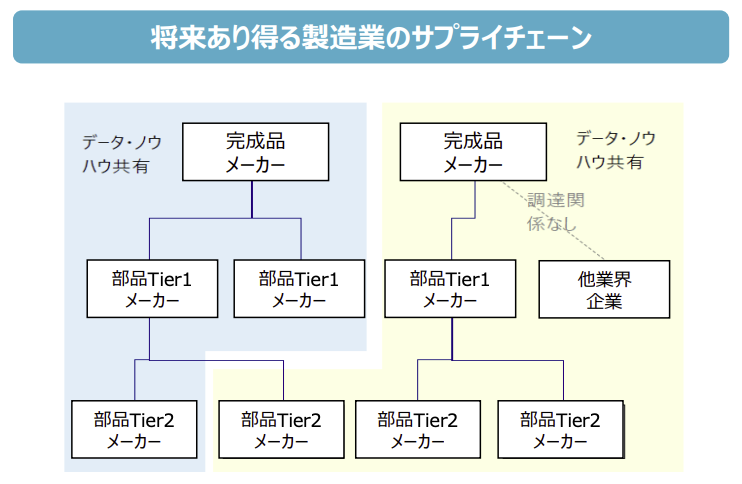

製造業のビジネス環境も、産業の標準化、デジタル化の進展によって、製品設計のみならず、生産ラインの設計や現場のオペレーションも形式知化されるなど、生産機能を外部に提供するというこれまでにないビジネスが登場し始めている。

これまでのようなグループ関係による自社で垂直統合型でサプライチェーン全体を統制するのではなく、製造や設計などの一部の機能が切り出され、企業や業種を超えた水平分業型の運営へと転換しつつあるようだ。

また、これまでは主な取引関係は既存企業かつ固定的という特徴があったが、より顧客ニーズに迅速に対応するため、または災害などの有事に調達先を柔軟に変えるためにも、企業単体やグループだけに留まらず、さまざまな企業間でデータ共有を行い、自社にとっての最適化を目指していくことが今後さらに必要になってくると予測される。

「2023年版ものづくり白書」の要点をPDFにまとめました!

ご共有用としてぜひご活用ください。

▶︎まとめ資料をダウンロードする

「2023年度版ものづくり白書」では、今後製造業の企業が取り組むべき重要な取り組みとして以下を挙げている。

・サプライチェーンの強靭化と原材料の調達など、生産能力の安定的な確保

・サプライチェーン全体のカーボンフットプリントの把握

・省人化や自動化による生産性の向上や改善と省エネ化

・顧客との関係の長期化と利益獲得手段の多様化

・市場調査から企画、製造、物流、販売といった製造にまつわる一連のプロセスの最適化し、競争力の強化を図る

引き続きDXに向けた投資の拡大とイノベーションの推進が鍵を握り、それがGX実現に必要不可欠と考えられている。

一方で、製造や販売段階でのDXが進みつつあるなか、製造業の利益の源泉ともいえる研究開発においては、いまだにアナログな部分も多い。特に、市場調査などでも欠かせない情報収集は、個人のスキルに頼っていること、属人化しやすいこと、膨大な時間がかかることなど多くの課題がある。

そういった課題に対して、人力だけではなく最新のAIやデジタル技術を取り入れDXを図ることも、製造業における最適化の重要施策のひとつである。