日本や世界の半導体メーカー・会社・企業【分野別で紹介】

製造業

2024年6月7日、2024年版「環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書」(以下、環境白書)が公表された。2024年版環境白書では、『自然資本充実と環境価値を通じた「新たな成長」による「ウェルビーイング/高い生活の質」の充実』というテーマのもと、第六次環境基本計画を中心に解説がされている。

本白書、第1部の第1章では第六次環境基本計画について、第2章では自然再興、炭素中立、循環経済などの政策の統合について説明されているため、本記事では、この第1部の2つの章を抜粋し、昨今の環境状況や施策についての概要をまとめた。

2024年版環境白書(令和6年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書)

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/

脱炭素社会の実現の一手として注目される、次世代エネルギーをわかりやすく資料にまとめました!

どのような種類があってどのような特徴を持つのか解説します。

▶️解説資料(無料)を見てみる

目次 [非表示]

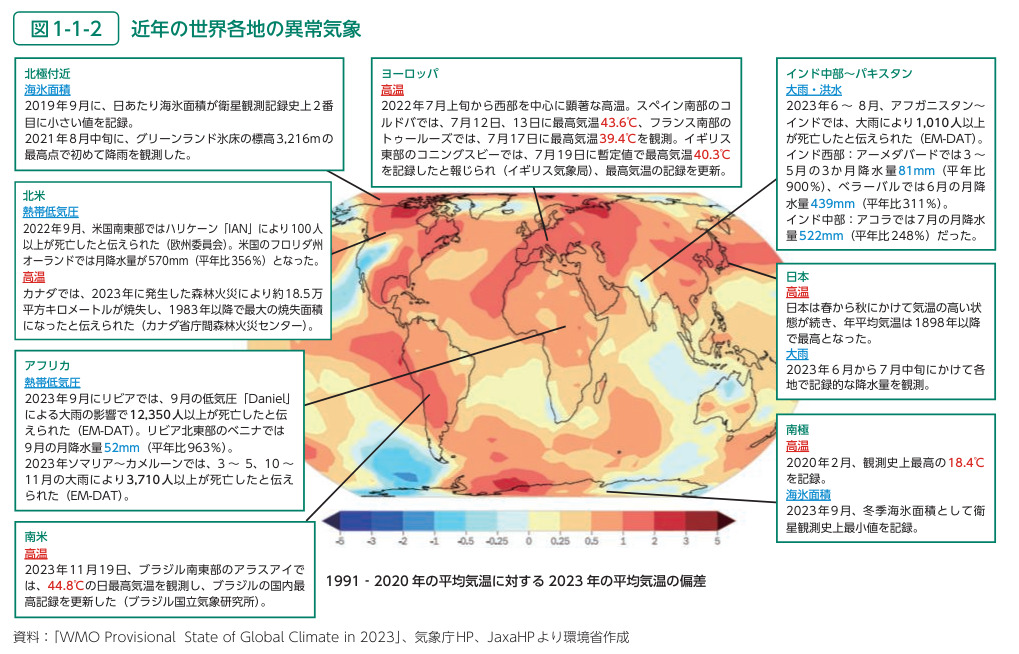

近年、国内外で深刻な気象災害が発生しており、地球温暖化の進行に伴い、豪雨や猛暑のリスクが更に高まると予想されている。2023年も下図にあるように世界各地で多くの気象災害が発生している。

日本でも、2023年の梅雨期には、日本全国の線状降水帯の総数が約1.5倍に増加し大雨が発生。これにより河川の氾濫や土砂災害などの被害が起こった。また、2023年7月下旬から8月上旬にかけての記録的な高温は、地球温暖化がなければ発生し得ない事例であったとされている。

ほかにも、人間活動の影響による生物の絶滅、プラスチック汚染、水の安全保障の低下なども深刻な課題である。こうした環境問題は危機的な状況にあり、持続可能な社会の実現に向けた取り組みが一層重要性を増している。

日本では人口減少と高齢化が進行し、社会保障制度や労働力確保に深刻な影響を与えている。ここでは、人口の推移に関する問題点のほかに、労働生産性や海外依存に関する課題についてまとめた。

日本は世界に先駆けて高齢化と人口減少が進行している国である。このような社会においては、国民の本質的なニーズに基づいた長期的な視点での対応が不可欠である。具体的には、経済社会システムの再構築、働き方を含めたライフスタイル、科学技術分野などでの広範なイノベーションを実現し、経済社会を維持する独自モデルを構築する必要がある。

労働生産性は従業員一人当たりのGDPを指し、労働の効率性を測る尺度である。米国やスウェーデン、英国などの主要国が労働生産性を向上させるなか、日本は1995年時点で主要国の上位に位置していたものの、それ以降は効率性を高めることができず低迷している。労働現場での生産性を向上させるためには、デジタル化の推進を含めた取り組みへの投資が求められている。

一方、炭素生産性とは、温室効果ガス排出量に対するGDPの割合を示し、低炭素化の尺度となる。日本は1990年代半ばには世界最高水準にあったが、家庭や企業からの温室効果ガス排出量が大きく増加したことや、GDPなどの伸び悩みの影響により、2000年頃から順位が低下し、現在では世界トップレベルの国と比べると低い水準にある。

今後、人口減少と高齢化が進む日本においては、労働力確保と生産性向上のための人への投資が必須であり、同時に低炭素化への移行を図るための投資も重要なポイントとなる。

日本のエネルギー自給率は約13%、さらにカロリーベースの食料自給率は約38%であり、多くのエネルギーや資源、食料を海外に依存している。近年の国際社会においては、新型コロナウイルス感染症のまん延やウクライナ情勢の悪化などにより、エネルギー資源や食料の価格上昇、供給の途絶、混乱への懸念といった、世界の安定に影響を及ぼすリスクが高まっている。このため、エネルギー・食料・経済面での安全保障の重要性が指摘されている。

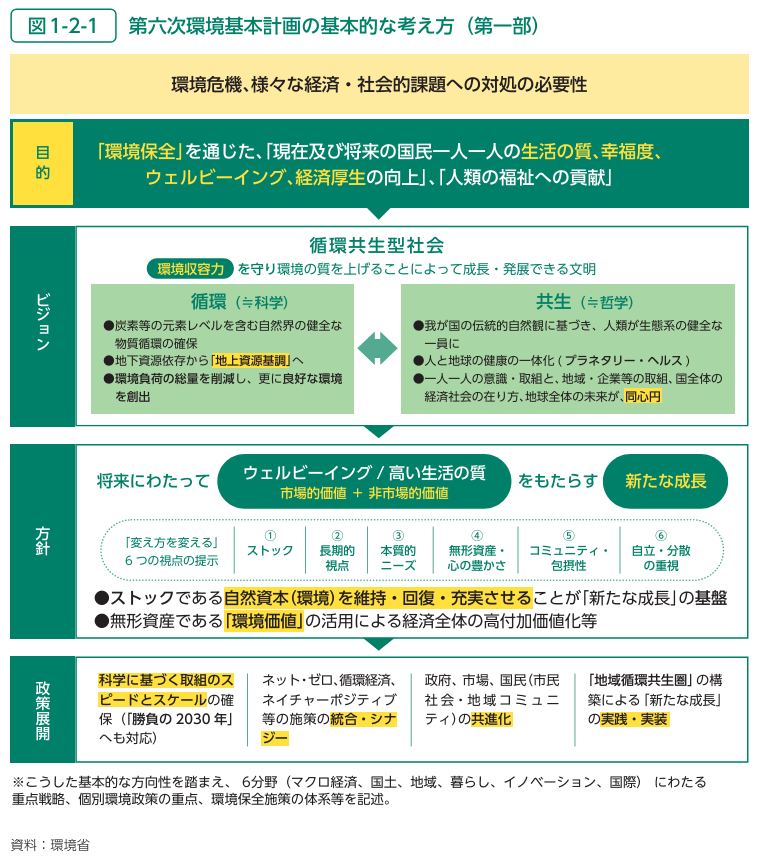

ここでは環境白書の中心である「第六次環境基本計画」についてまとめた。

第六次環境基本計画は、「ウェルビーイング/高い生活の質」を最上位の目的として掲げている。これを実現するために、以下の6つの視点が重要視されている。

私たちの暮らしは自然の恵みに支えられている。そのため、環境への影響を最小限に抑え、自然資源の損耗を防ぐことが重要だ。気候変動や生物多様性の危機を回避し、良好な環境を構築し、それを持続可能な方法で活用することで、「ウェルビーイング/高い生活の質」に結びつけていくことが重要となる。

自然資本の維持・回復・充実には、有形・無形の資本の拡充や、たとえばカーボンプライシングなどの市場メカニズムを活用したシステムや省エネ・排出削減のための制度などの整備が必要であり、自然資本に寄与するような取り組みが長期的な視点で行われることが大切だ。つまり、「自然資本」と「拡充・整備すべき資本やシステム」は、お互いにポジティブな影響を与えあいながら共に進化(共進化)することが望ましいとしている。

また、環境・経済・社会の統合的な向上を実現するためには、政府、市場、国民も共進化し、持続可能な社会を実現する方向で相互作用する必要がある。政策、ビジネス、市民活動が連携し、環境保全と経済発展を両立させる取り組みが鍵となる。

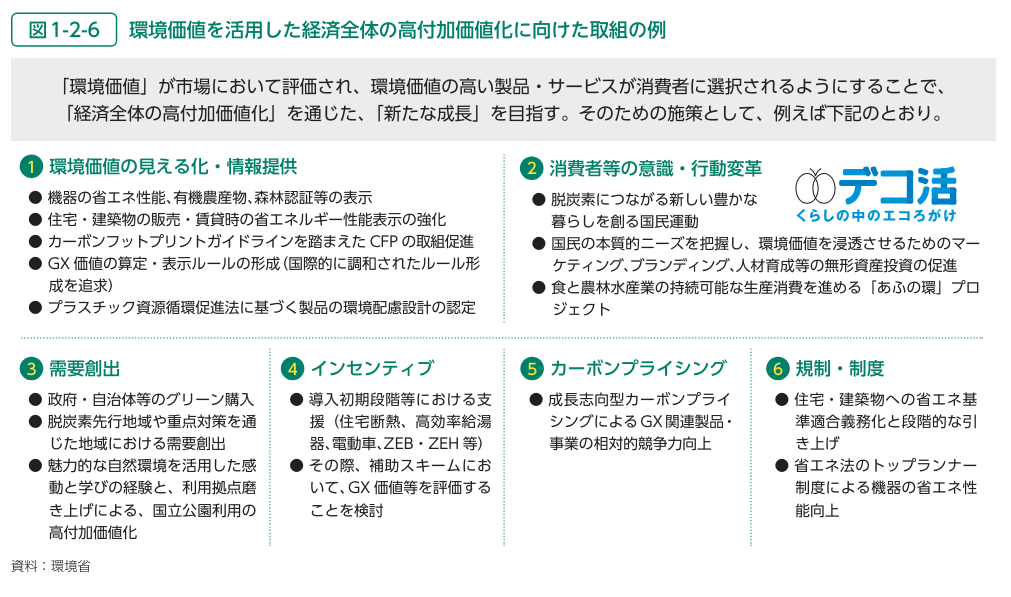

第六次環境基本計画を契機として、政府は「環境価値を活用した経済全体の高付加価値化」を進めるための戦略を展開している。この戦略は、政府主導で環境価値の見える化や情報提供を通じて、企業や消費者が環境への影響や価値を適切に把握し、環境に配慮した意思決定が行えるようにするものだ。

これまで市場であまり評価されなかった環境価値が評価されるようになり、環境に優しい製品やサービスが消費者に選ばれることが増えると、これらの製品やサービスからの高い付加価値を通じて経済成長が期待できる。企業が環境への投資を進め、その結果生み出された価値ある製品やサービスが市場で認められることで、持続可能な自然資本の改善に向けた取り組みが加速する。これは、経済と環境が共に発展する共進化の一つの形である。

このような総合的なアプローチが、環境価値の最大化と経済全体の持続可能な発展の実現、ウェルビーイングの向上、社会の「新たな成長」につながる。

循環共生型社会では環境収容力を保つことが重要だ。これは、人間の活動や汚染物質の量を、環境が受け入れ可能な範囲内に抑えることを意味する。このため、再生可能な資源やエネルギーを基盤とし、資源の循環を進め、地下資源に依存する度合いを減らし、新たな資源投入を最小限に抑えることを目指すとしている。

ネイチャーポジティブとは、「自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失を止め、反転させる」ことである。自然保護だけを行うものではなく、社会・経済全体を生物多様性の保全に貢献するよう変革させていく考え方である。

ネイチャーポジティブ実現のための鍵となる目標の一つである「30by30目標」とは、2030年までに、陸と海の30%以上を健全な生態系として効果的に保全しようとするものである。たとえば、民間によって生物多様性の保全が図られている区域を「自然共生サイト」として認定する仕組みを開始するなど、自然を社会・経済の基盤と捉えたうえで、社会・経済そのものの変革にアプローチをしていく取り組みが進められている。

カーボンニュートラルとは、炭素排出量と炭素吸収量が釣り合って、大気中の炭素量に影響を与えない状態を指す。カーボンニュートラルの1.5℃目標は、地球温暖化を1.5℃以下に抑えるための取り組みである。ここでは、カーボンニュートラルにける世界と日本の現状や、日本政府が進める取り組みについてまとめた。

「EmissionsGap Report 2023」によると、2022年の世界全体の温室効果ガス総排出量は、前年比で1.2%増加し、過去最高の574億トンCO2に達した。この増加率は、2000年代の年平均増加率であった2.2%に比べると減少傾向ではあるものの、このままのペースの排出増が続くと、「1.5℃」目標を大きく上回るとされている。

一方、日本の2022年度の温室効果ガス排出量から吸収量を引いた値は、10億8,500万トンCO2換算であり、前年度から2.3%(2,510万トンCO2換算)減少した。その要因には、家庭や産業部門における温室効果ガス排出の削減に向けた取り組みが実を結んでおり、エネルギー消費量が減少したことが挙げられる。

GX(グリーントランスフォーメーション)は、環境保全と事業経営を両立させるための戦略であり、経済や社会の構造を、環境に優しい持続可能な形へと変革するプロセスを指す。

エネルギー需給構造の転換、産業構造・社会構造の変革に挑戦し、安定的かつ安価なエネルギー供給を目指すための取り組みには、化石エネルギー依存の脱却、省エネの推進、再生可能エネルギーの主力電源化、原子力の活用などがある。

この大規模な変革には、今後10年間で150兆円を超える投資が必要とされ、官民協調での「成長志向型カーボンプライシング構想」の実現が求められている。これには、20兆円規模の先行投資支援やカーボンプライシングによるインセンティブ設定などが含まれる。2023年には、GX推進法案やGX脱炭素電源法が成立し、カーボン・クレジット市場が開設されるなど、具体的な施策が進行中だ。また、GX経済移行債を活用した投資促進策の具体化も進められており、これらの取り組みにより、GXへの移行を加速している。これらの施策は、将来世代を含む全ての国民が希望を持って暮らせる社会の実現を目指すとしている。

2050年のネット・ゼロや2030年度の温室効果ガス削減目標の達成に向けては、公共部門が率先して取り組むことが重要だ。特に太陽光発電に焦点を当てると、政府は2021年10月に改定した「政府実行計画」で、2030年度までに政府保有の建築物の約50%以上に太陽光発電設備を設置する目標を掲げている。

また、次世代型太陽電池であるペロブスカイトについても、需要を創出する観点から、公共施設における導入に向けた取り組みを進めるとしている。

循環型社会の形成を推進するためには、資源生産性と循環利用率の向上が重要だ。これを達成するには、従来の取り組みを強化するだけでなく、大量生産・大量消費・大量廃棄型の線形経済から、資源を効率的かつ循環的に有効利用する循環経済(サーキュラーエコノミー)へ経済社会システムそのものを変えていくことが必要だ。政府は、環境制約だけでなく、産業競争力の強化や地方創生、経済安全保障の観点からも、この課題に一丸となって取り組むべき重要な政策と位置づけている。ここでは政府の取り組みの一部をまとめた。

循環経済への移行や循環型社会の形成を推進するために、政府は2024年夏頃に「第五次循環型社会形成推進基本計画」を策定する予定である。この計画は、関係者が協力して取り組むための国家戦略であり、循環経済を実現するための施策を包括的にまとめている。

第五次循環型社会形成推進基本計画の策定のポイントは以下の3つだ。

(1)ライフサイクル全体での徹底的な資源循環

製品の生産から廃棄までの過程で資源を最大限に再利用し、廃棄物の発生を減らす取り組みを強化する。

(2)多種多様な地域の循環システムの活用

地域ごとの特性やニーズに応じた循環システムを構築し、地域資源の最適な活用と循環型経済の促進を図る。

(3)国際資源循環体制の構築と循環産業の海外展開

国際的な連携を強化し、資源の効率的な流通や再利用を促進する国際的な枠組みを整備する。また、資源循環に関する制度やシステム、技術などをパッケージとして海外展開し、資源循環の強化と環境汚染の低減を目指す。

2022年4月に施行された「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」は、プラスチック製品に対するライフサイクル全般にわたる取り組みを規定している。具体的には、プラスチック資源の循環を促進するために、3R(Reduce、Reuse、Recycle)にRenewable(バイオマス化や再生材の利用など)を加えた原則に基づく資源循環の取り組みだ。

また、日本は海洋環境のプラスチック汚染対策として、2019年のG20大阪サミットで「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」を提唱し、2023年のG7広島サミットでプラスチック汚染対策への野心的な合意を主導するなど、国際的なプラスチック汚染対策に積極的に貢献している。

2024年版環境白書は、ウェルビーイングを実現するための「新たな成長」を提唱している。この成長は、持続可能な社会の構築と直結しており、私たちの生活の質の向上を目指すものだ。この文脈で、国民の本質的なニーズに応えることの重要性が強調されており、これは製造業においても非常に重要なポイントとなるだろう。

持続可能な社会の実現に向けた取り組みは、単に環境保護のためだけではなく、企業の長期的な競争力を高めるためにも不可欠だ。製造業企業は、環境に配慮した製品開発、資源の効率的な利用、エネルギー消費の削減などを通じて、この新たな成長の波に乗る必要がある。

こうした環境問題に対する取り組みは、今後、世界各国やさまざまな企業でますます活発になるだろう。そのため、引き続きこの領域の動向には注視し、情報収集していく必要があるだろう。

半導体関連おすすめ記事

AIや自動車用途を中心とした半導体需要が高まっており、引き続き大注目の「半導体」。

関連記事はこちらからチェック!

【2025年】世界半導体市場の動向予測まとめ|生成AIによる恩恵はいつまで続くのか?

日本や世界の半導体メーカー・会社・企業【分野別で紹介】